New Leadership: Prinzipien, Beispiele und erste Schritte

Einer aktuellen Studie zufolge fühlen sich in Deutschland 60 % der Führungskräfte erschöpft. Ein Indikator dafür, dass klassische Führungsmodelle an ihre Grenzen stoßen. Doch vielen fehlt eine praktikable Alternative. In diesem Artikel erfahren Sie, warum ein Umdenken in der Führungsphilosophie durch wandelnde Anforderungen an Führung notwendig ist und wie New Leadership durch kleine Verhaltensänderungen ganz konkret im Alltag beginnen kann.

Inhalte dieser Seite

- Was bedeutet New Leadership?

- Was sich verändert: Die Notwendigkeit von New Leadership

- Die Historie von Führung: Industrialisierung bis New Leadership

- Was New Leadership ausmacht: Haltung, Struktur und Prinzipien im Alltag

- 1. Selbstorganisation und Verantwortung: Führung entsteht im Team

- 2. Sinn und Inspiration: Warum wir tun, was wir tun

- 3. Förderung und Entwicklung: Führung als Dienstleistung

- 4. Vertrauen und psychologische Sicherheit: Fehler sind erlaubt – Offenheit ist erwünscht

- 5. Transparenz und Beteiligung: Entscheidungen gemeinsam tragen

- Wie Sie starten können – Ihr Weg zu New Leadership

- New Leadership, Agile Leadership und New Work – drei Perspektiven, ein Ziel

- Fazit: Führung, die Zukunft ermöglicht

Was bedeutet New Leadership?

Der Begriff New Leadership beschreibt ein neues Verständnis von Führung, das auf die veränderten Bedingungen globaler Märkte und moderner Arbeitswelten reagiert. Im Mittelpunkt stehen Vertrauen, Beteiligung und Entwicklung. Sie ersetzen die traditionellen Instrumente: Kontrolle, Zielvorgaben oder hierarchische Entscheidungswege. Führung wird dabei nicht als formale Autorität verstanden, sondern als gemeinsame Verantwortung für Richtung, Zusammenarbeit und Lernen.

New Leadership ist jedoch kein klar definierter Führungsstil. Es handelt sich dabei um ein Set an Prinzipien, das sich in unterschiedlichen Kontexten bewährt hat: von der Krankenpflege über die öffentliche Verwaltung bis zur globalen Konzernführung. Es verbindet Haltung – etwa Offenheit, Selbstreflexion oder die Toleranz von Unsicherheit – mit konkreter Praxis: neue Rollen, transparente Entscheidungsprozesse, dialogische Feedbackkultur.

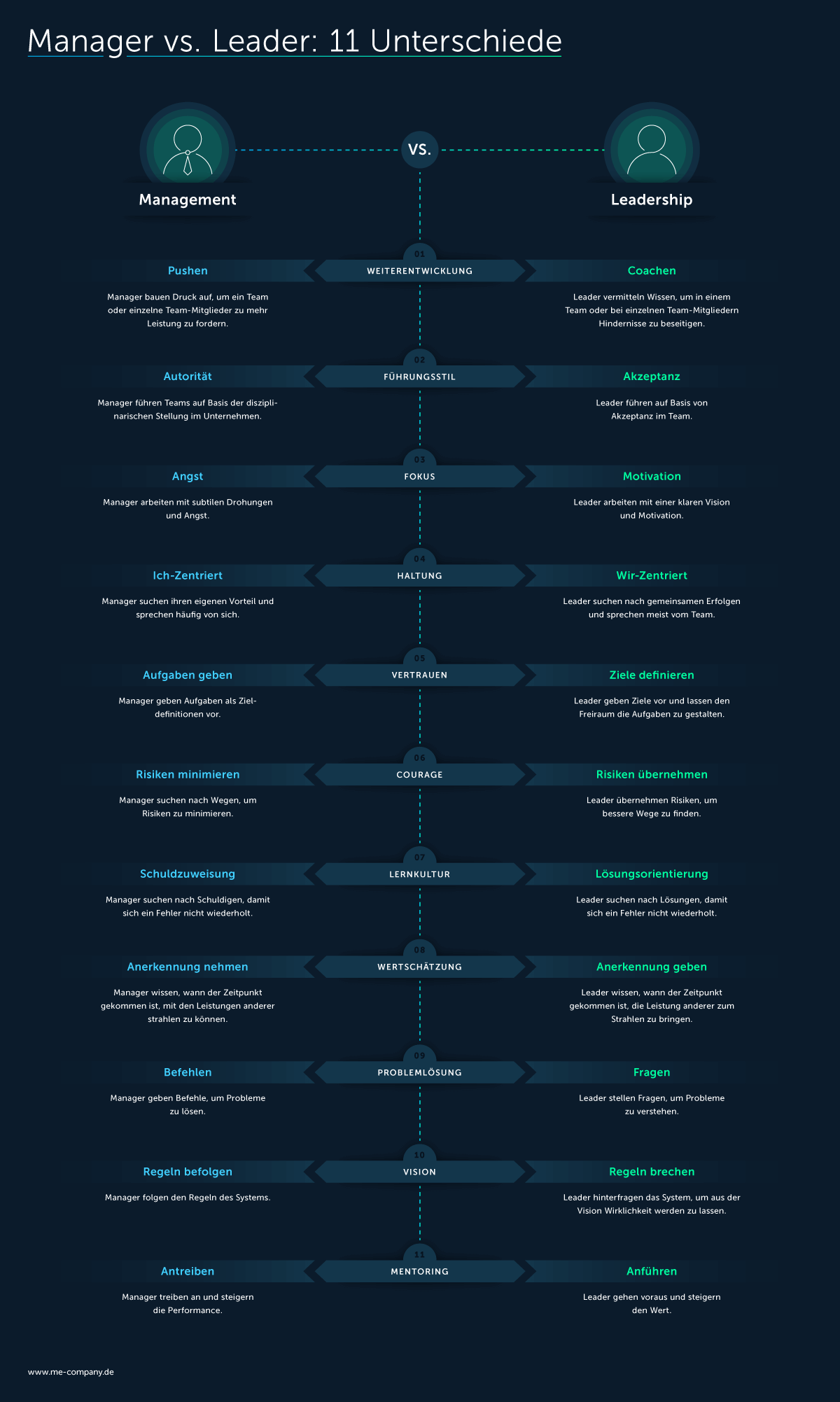

Führung, die auf Steuerung ausgerichtet ist, verliert an Wirkung – weil sie der Realität dynamischer Arbeitswelten nicht mehr gerecht wird. New Leadership stellt dabei keinen Gegenentwurf zur klassischen Führung dar, sondern eine Weiterentwicklung, die Führung wirksamer, menschlicher und zukunftsfähiger macht.

Was sich verändert: Die Notwendigkeit von New Leadership

Führung war lange eindeutig definiert: Wer Weisungen erteilen, Ziele setzen und Mitarbeitende kontrollieren konnte, galt als Führungskraft. Verantwortung lag an der Spitze, Entscheidungen wurden top-down getroffen und Erfolg ließ sich oft mit Effizienz, Zielerreichung und Kontrolle gleichsetzen. Dieses starre Führungsverständnis ist heutzutage deutlich aufgeweicht, denn es gerät zunehmend an seine Grenzen. Eine Studie mit knapp 14.000 Teams belegt, dass hierarchische Führung ihren eigenen Ansprüchen nicht mehr gerecht wird:

- Hierarchie hat demnach einen negativen Einfluss auf die Leistungsfähigkeit eines Teams.

- Sie reduziert zudem die langfristige Überlebensfähigkeit von Teams.

- Zuletzt steigert Hierarchie die Wahrscheinlichkeit für Konflikte im Team.

Die Anforderungen an Führung haben sich grundlegend verändert. In dynamischen Märkten, agilen Projektumfeldern oder vernetzten Organisationen reicht es nicht mehr, Menschen an Aufgaben auszurichten. Die Geschwindigkeit, in der Informationen gesammelt und Entscheidungen getroffen werden müssen, übersteigt schlicht die Möglichkeiten einzelner Personen.

Entwickeln Sie Ihr High Performing Team

Lernen Sie in 12 Online-Modulen, ein High Performing Team aufzubauen und zu führen – in Ihrem eigenen Tempo dank On-Demand-Videos und kurzen Lerneinheiten.

Zum TrainingEs braucht Führung, die Verantwortung wirksam verteilt und Menschen befähigt, diese auch im Sinne der Organisation zu tragen. Das verändert nicht nur die Haltung, sondern auch die Rolle von Führung und erzwingt andere Rahmenbedingungen, unter denen Führung wieder wirksam werden kann. New Leadership muss dabei kein disruptiver Wandel sein. Vielmehr handelt es sich um eine notwendige Evolution von Führungsansätzen in der Realität des 21. Jahrhunderts.

Führung bleibt – aber sie verlagert sich

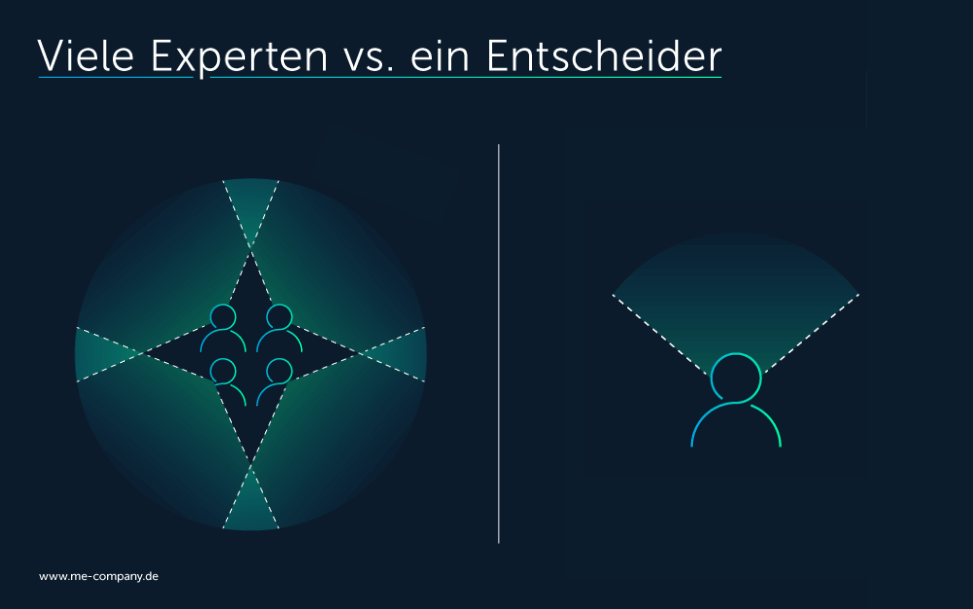

New Leadership bedeutet nicht, dass Führung überflüssig wird. Im Gegenteil: Führung ist wichtiger denn je – aber sie verteilt sich neu. Statt zentraler Steuerung durch eine Person entsteht Führung in Netzwerken, Rollen und Beziehungen. Verantwortung muss dabei auf die Personen verteilt werden, die sie am sinnvollsten tragen können. In einem hoch volatilen Umfeld ist das oft direkt im Team, im Austausch unter Fachexpert*innen oder in dezentraleren Rollen mit klarer Prozessverantwortung. Die formale Führungskraft bleibt zentral, aber nicht mehr alleinverantwortlich.

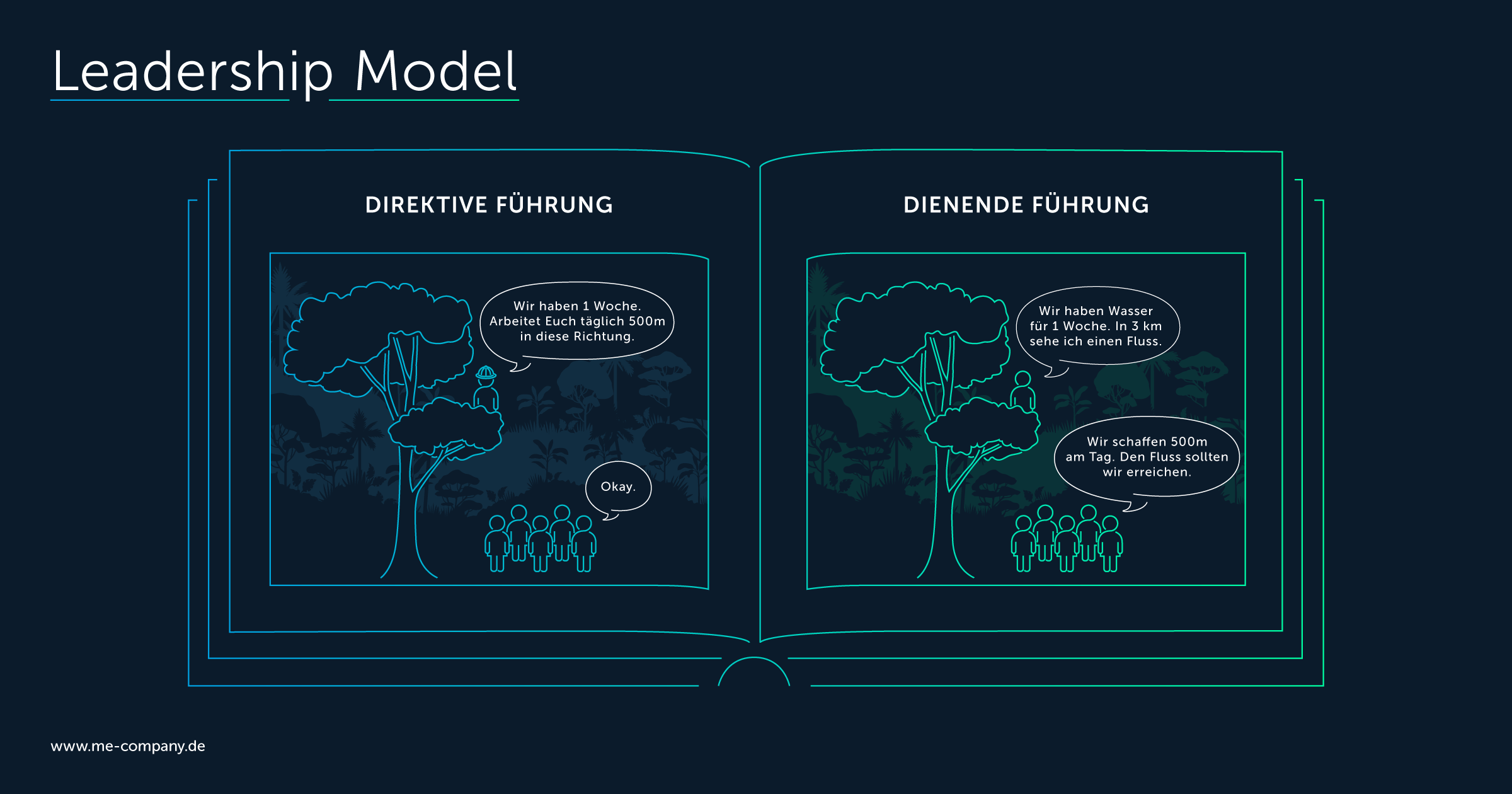

Vom Entscheider zum Möglichmacher

Diese Veränderung bringt eine neue Rolle mit sich: Führungskräfte sind nicht mehr primär Entscheider, sondern Ermöglicher. Sie schaffen Rahmenbedingungen, in denen Teams sich entfalten, lernen und Verantwortung übernehmen können. Das bedeutet: weniger operative Kontrolle, mehr Klarheit in Zielen und Prozessen; weniger Eingreifen, mehr Orientierung geben; weniger Antworten, mehr gute Fragen.

„Stellen Sie sich ein Gewächshaus vor (…). In einem typischen Unternehmen ist der CEO vielleicht die größte und stärkste Pflanze, zu der die anderen Pflanzen hinauf schauen. So sehe ich meine Rolle nicht. Ich sehe meine Rolle vielmehr als Architekt des Gewächshauses und meine Aufgabe ist es, die richtigen Bedingungen darin zu schaffen, damit alle anderen Pflanzen wachsen und gedeihen können.”

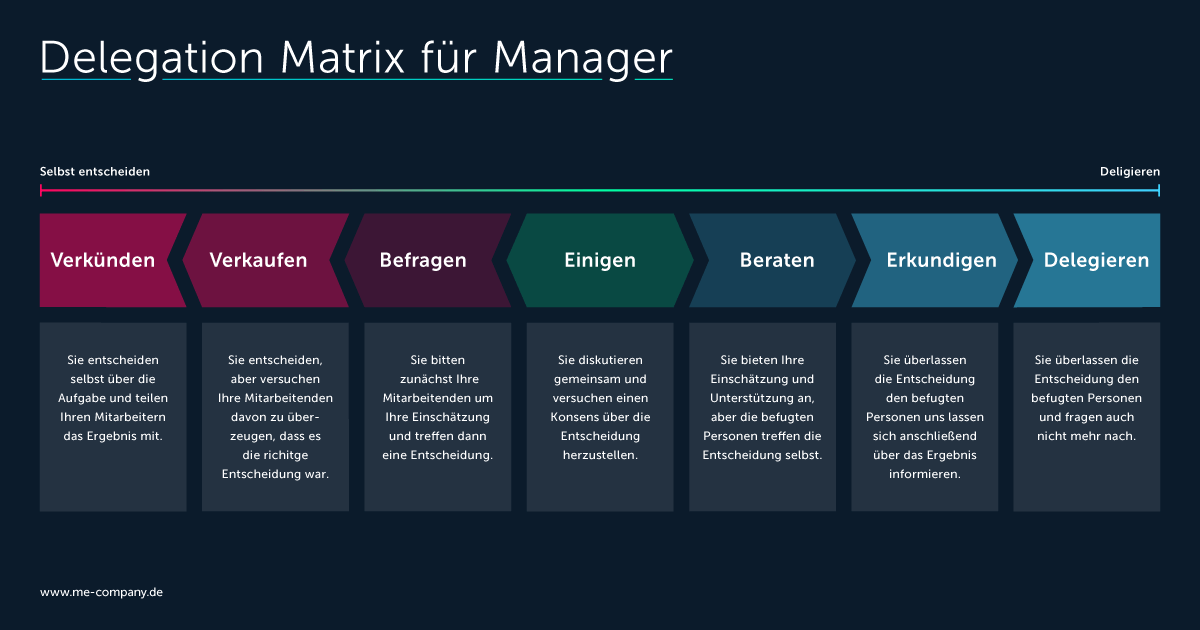

Diese Art von Führung setzt voraus, dass Kontrolle durch Vertrauen ersetzt wird und nicht jeder Schritt abgesichert, sondern Räume für selbstverantwortliches Handeln geöffnet werden. Der Fähigkeit, Teams zu mehr Eigenverantwortung zu entwickeln und zu befähigen, kommt dabei eine entscheidende Bedeutung zu. Die Delegation von wichtigen Entscheidungsmandaten ins Team kann nicht von einem auf den anderen Tag passieren, wenn Mitarbeitende jahrelang eine andere Zusammenarbeit gewöhnt waren. Die gemeinsame Lernreise zu mehr Selbstorganisation und Servant Leadership muss durch die Führungskraft gut begleitet werden.

Nicht nur Haltung, sondern auch Struktur

Viele Ansätze zu New Leadership betonen die innere Haltung: Vertrauen, Empathie, Offenheit. Und das zurecht – denn ohne Haltung kein Wandel. Aber Haltung allein reicht nicht aus. New Leadership entfaltet erst dann Wirkung, wenn sich auch die Strukturen verändern:

- Wie wird entschieden?

- Wie verlaufen Meetings?

- Wer übernimmt Verantwortung für was?

- Wie funktioniert Feedback?

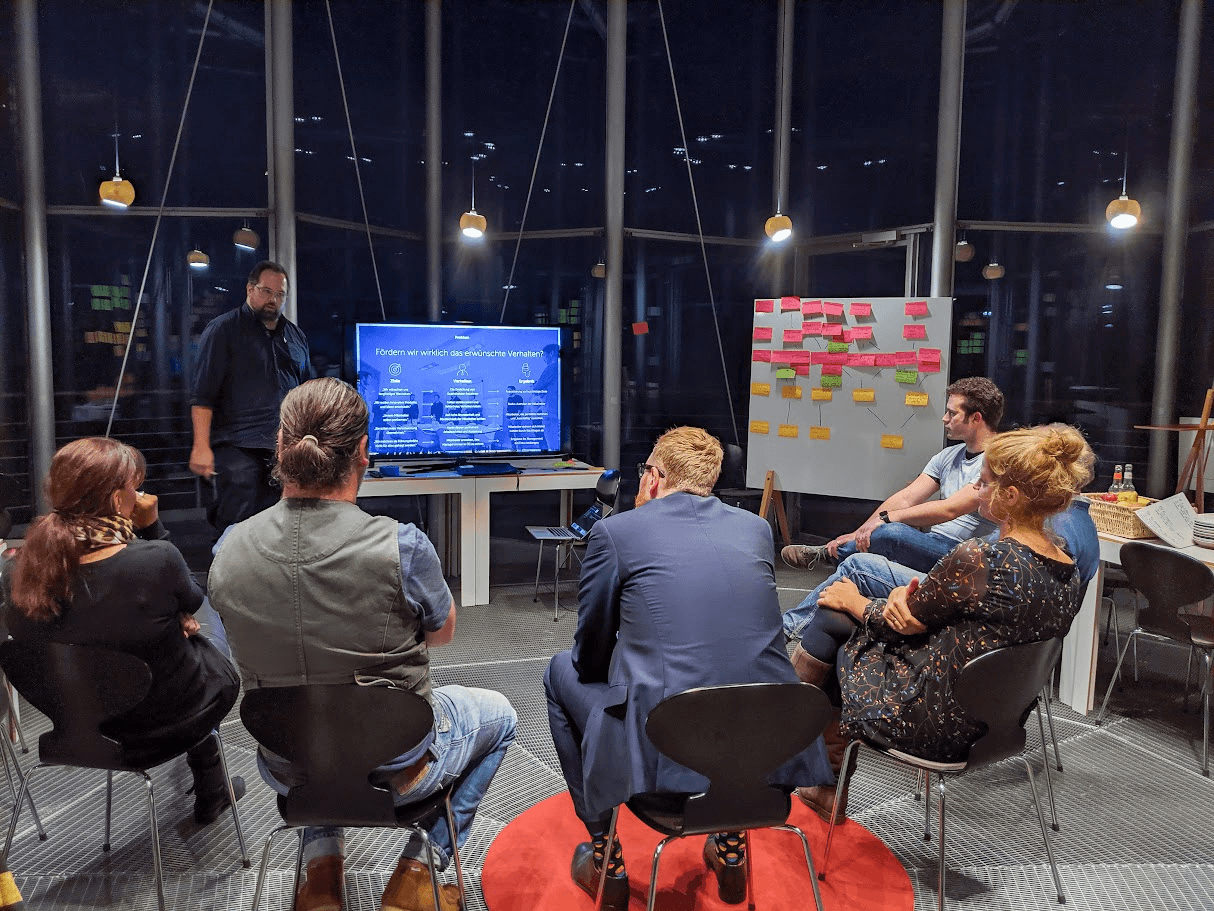

Ein neues Mindset ist leicht gefordert. Doch nur eine Veränderung im tatsächlichen Verhalten macht den Wandel wirklich erfolgreich. Eine neue Haltung entsteht jedoch erst durch neue Erfahrungen, die durch neues Verhalten ermöglicht werden. Der Schlüssel zu New Leadership liegt also darin, Rahmenbedingungen zu schaffen, die neue Verhaltensweisen fördern: andere Strukturen, Anreizsysteme, Rollen oder Rituale.

Führung wird geteilt, nicht abgeschafft

Selbstorganisation bedeutet nicht Führungslosigkeit. Sie benötigt im Gegenteil sogar wesentlich bessere Führung, damit Teams auch selbstorganisiert in die richtige Richtung laufen. Führung wird dabei auf mehr Schultern verteilt, aber die klassische Führungskraft verliert nicht ihre Bedeutung. Sie darf sich endlich auf tatsächliche Führungsaufgaben fokussieren, anstatt nur zu managen und zu verwalten. Sie muss Teams Orientierung geben, Mitarbeitende entwickeln, damit diese mehr Verantwortung tragen können, und Rahmenbedingungen schaffen, die wirksame Selbstorganisation ermöglichen.

In dieser verteilten Führung geht es nicht mehr um Macht, sondern um Verantwortung für den Prozess. Wer moderiert Entscheidungsprozesse? Wer sorgt für Reflexion? Wer kümmert sich um Entwicklung? Das sind Führungsaufgaben – auch wenn sie nicht mehr exklusiv von Führungskräften übernommen werden. Neue Rollen entstehen, um diese Aufgaben zu tragen, wie der Meeting-Master, die Scrum Masterin, der Product Owner oder das Feedback-Tandem.

Der Wandel ist unausweichlich – mitgestalten oder getrieben werden

Dieser Wandel vollzieht sich längst in vielen Organisationen. Nicht als revolutionärer Umbruch, sondern oft leise, schrittweise und zunächst unbemerkt. Die cholerischen Führungskräfte der 70er und 80er Jahre sind schleichend aus den meisten Führungsetagen verschwunden und Führung auf Augenhöhe, welche die Expertise der Fachexpert*innen im Team zu nutzen weiß, ist längst der Normalfall geworden. Die VUCA-Welt erfordert jedoch nicht nur, Expert*innen aus dem eigenen Team als Impulsgeber*innen für eigene Entscheidungen heranzuziehen. Vielmehr müssen diese direkt die Entscheidung treffen können, um die Anpassungsfähigkeit der Organisation sicherzustellen. Führungskräfte stehen daher heute vor der Wahl: Den Wandel ignorieren und riskieren, dass andere ihn gestalten. Oder ihn aktiv aufnehmen und mit Haltung und Struktur zu etwas Eigenem machen.

„New Leadership ist kein theoretisches Konstrukt oder ein Trend, der vorübergeht. In Zeiten von globalen Krisen, rasantem technologischen Wandel und internationaler Vernetzung ist es eine Notwendigkeit, der wir uns lieber stellen sollten, bevor wir abgehängt werden.”

Die Historie von Führung: Industrialisierung bis New Leadership

Führung war nie eine starre Disziplin. Sie war immer ein Spiegel ihrer Zeit – geprägt von wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, technologischen Möglichkeiten und gesellschaftlichen Erwartungen. Das Bild der Führungskraft hat sich im Laufe der Jahrzehnte mehrfach gewandelt: Vom patriarchalischen Chef über den rationalen Planer bis hin zur charismatischen Gallionsfigur. Was sich jedoch kaum verändert hat, ist das Grundprinzip: Führung wurde meist top-down organisiert, mit klaren Hierarchien, klaren Ansagen und klarer Machtverteilung.

Dieses Führungsverständnis hat über Jahrzehnte funktioniert. In stabilen Märkten, mit klaren Prozessen und überschaubaren Rollenbildern. Doch genau diese Voraussetzungen existieren heute vielerorts nicht mehr.

Führung ist ein Produkt ihrer Zeit – und diese Zeit ist vorbei

Die klassische Führung entwickelte sich in einem Umfeld, das auf Effizienz, Wiederholbarkeit und klare Zielvorgaben ausgerichtet war. Der Taylorismus trennte Denken und Handeln; Führung bedeutete, Ressourcen (Menschen eingeschlossen) zu steuern. Später professionalisierten sich Managementmethoden und Zielsysteme wie Management by Objectives oder Balanced Scorecards bestimmten die Logik: Wer führt, muss planen, messen, korrigieren. Leistung wurde in Zielvereinbarungen gegossen und Mitarbeiter*innen daran gemessen, wie gut sie diese umsetzen. Diese Denkweise ist tief in vielen Unternehmen verankert, doch die Welt, aus der sie stammt, ist verschwunden. Globaler Wettbewerb, digitale Vernetzung und technologischer Wandel haben den Informationsfluss der heutigen Welt drastisch beschleunigt und ihn in vielen Bereichen ambivalent bis unverständlich gemacht.

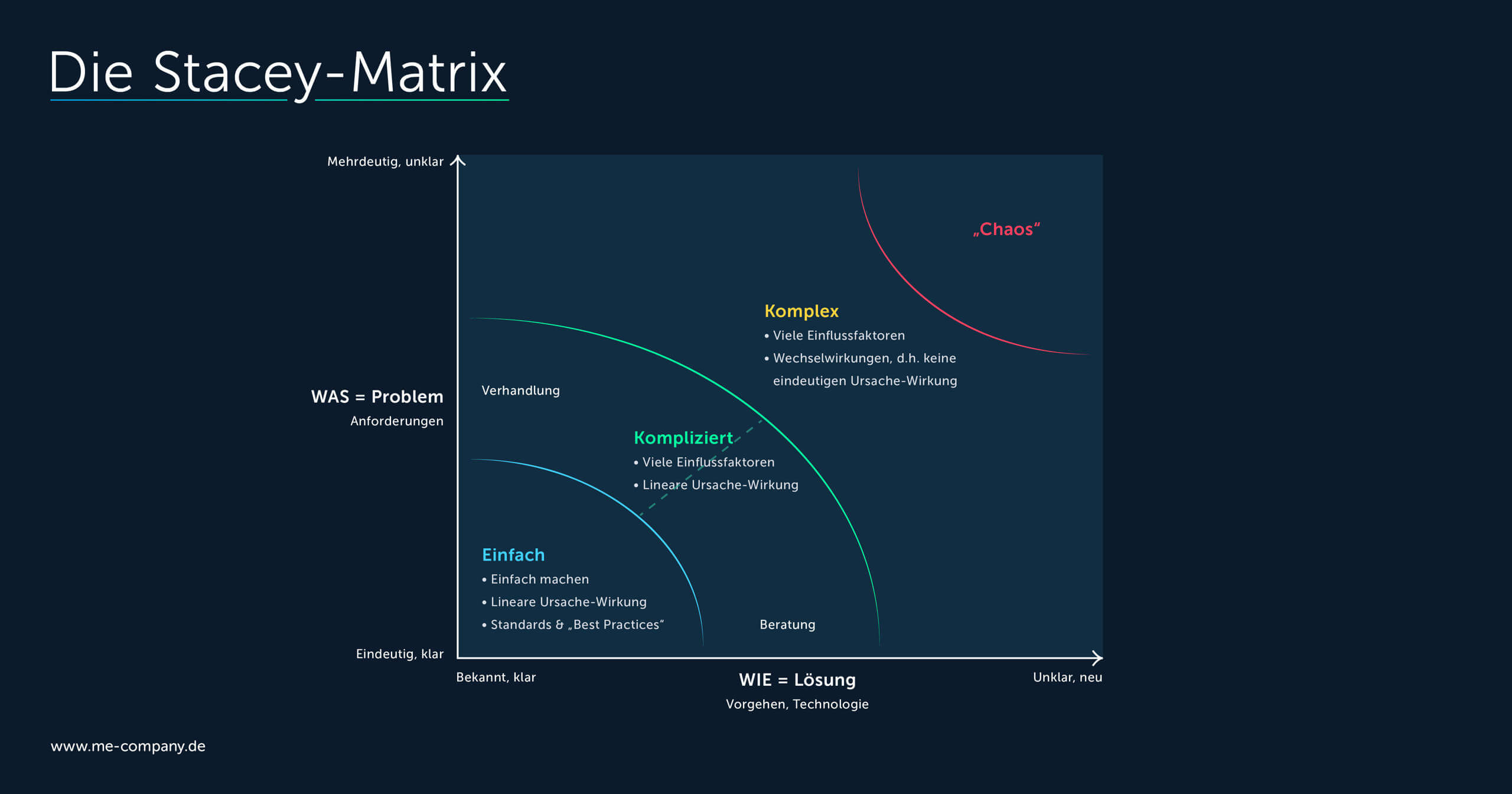

Warum die alten Modelle nicht mehr greifen

Unternehmen bewegen sich heute in einem Umfeld, das durch Komplexität, Unsicherheit und Dynamik geprägt ist. Eine einzelne Ursache dafür gibt es nicht. Vielmehr können diverse externe und interne Faktoren als Begründung genannt werden:

- Technologie: Digitalisierung hat Arbeit orts- und zeitunabhängig gemacht – und damit die Nähe zwischen Führung und Team verändert.

- Werte: Jüngere Generationen verlangen Transparenz, Beteiligung und Sinn – kein bloßes Abhaken von Zielvorgaben.

- Arbeitsteilung: Wissen ist nicht mehr zentral steuerbar – es ist dezentral verteilt, oft näher bei den Teams als bei der Führungskraft.

- Geschwindigkeit: Strategien, die früher Jahre Bestand hatten, müssen heute monatlich überprüft werden. Entscheidungen brauchen Nähe zur Realität, nicht Nähe zur Hierarchie.

- Fachkräftemangel: Wer Talente halten will, muss Räume für Entwicklung, Autonomie und Zusammenarbeit bieten – nicht Kontrolle und Anweisung.

In dieser Realität helfen Anweisungen von oben kaum weiter. Die Vorstellung, dass eine Führungskraft alles überblickt und dann die „richtigen“ Entscheidungen trifft, ist nicht mehr zeitgemäß und eine gefährliche Illusion.

Führung auf Basis von Kontrolle funktioniert in Systemen, die sich planen lassen. Doch in der vernetzten, digitalen, dezentralen Welt sind Anpassungsfähigkeit, Innovationskraft und Eigenverantwortung entscheidend. Und genau das blockieren klassische Führungsmodelle oft ungewollt.

Kurz gesagt: Die Spielregeln haben sich verändert und damit auch die Anforderungen an Führung.

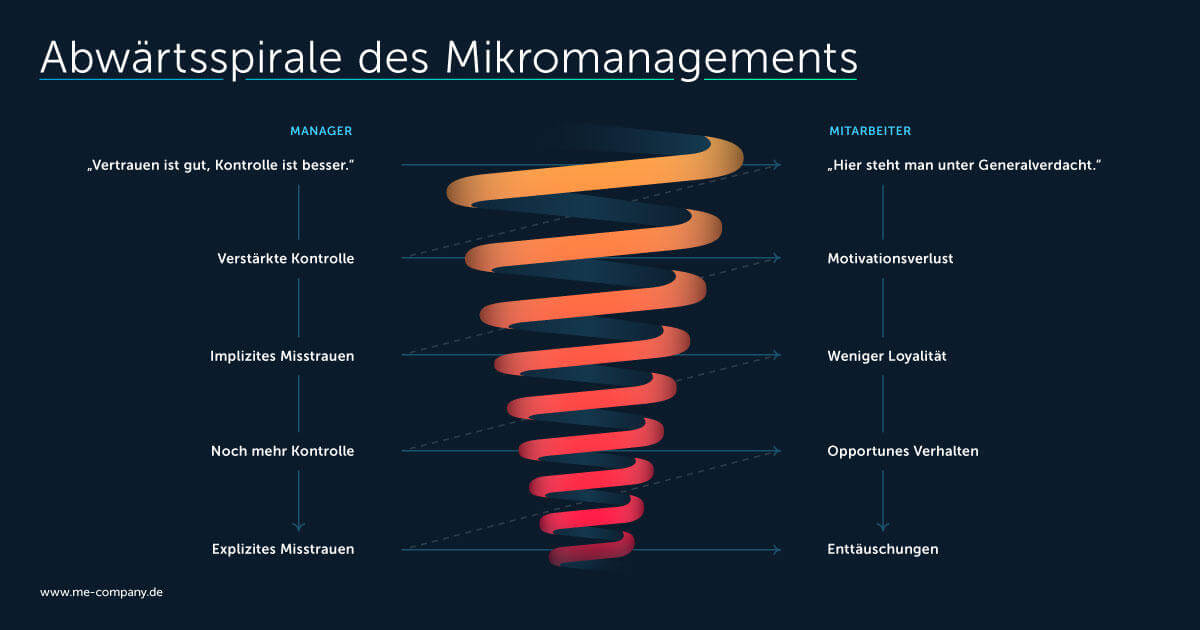

Klassische Führung kann zum Engpass werden

In vielen Organisationen ist zu beobachten: Nicht das Team ist langsam, sondern die Führung. Entscheidungen stauen sich an der Spitze, Feedback bleibt aus, Mitarbeitende haben keinen Gestaltungsspielraum. In dieser Umgebung entstehen Frust, Zynismus und Mittelmäßigkeit – oft gut kaschiert hinter sauber gepflegten KPI-Dashboards. In der Folge lag 2024 die Anzahl deutscher Beschäftigter, die sich wirklich emotional mit ihrer Arbeit verbunden fühlen, laut Gallup Engagement Index mit 9 % erstmalig nur noch im einstelligen Bereich. Der Rest macht maximal Dienst nach Vorschrift – ein Alarmsignal für die Art, wie viele Unternehmen geführt werden.

Das Problem: Ein Führungsmodell, das Kontrolle und vollständige Klarheit benötigt, um zu funktionieren, kann in dynamischen, ambivalenten Umgebungen einfach nicht wirken. Es verhindert Wirksamkeit und erstickt die Motivation schleichend.

„Steuerung und Regelung sind gebunden an Stabilität, an die Vorhersagbarkeit zukünftiger Entwicklungen.”

New Leadership als logische Weiterentwicklung

Die gute Nachricht: Führung muss nicht neu erfunden werden. Sie muss weitergedacht werden. New Leadership knüpft an bewährte Grundprinzipien an (z. B. Klarheit, Verlässlichkeit, Verantwortungsübernahme), erweitert sie aber um zentrale Fähigkeiten unserer Zeit: Empathie, Beteiligung, Lernorientierung und Sinnstiftung.

Dieser Wandel ist kein Angriff auf „alte“ Führung. Er ist eine Einladung, die eigene Rolle weiterzuentwickeln. Wer versteht, woher klassische Führung kommt, erkennt auch, wo und warum sie heute nicht mehr ausreicht – und wie man daran anknüpfen kann, ohne den Boden unter den Füßen zu verlieren.

Entwickeln Sie Ihr High Performing Team

Lernen Sie in 12 Online-Modulen, ein High Performing Team aufzubauen und zu führen – in Ihrem eigenen Tempo dank On-Demand-Videos und kurzen Lerneinheiten.

Zum TrainingWas New Leadership ausmacht: Haltung, Struktur und Prinzipien im Alltag

Bei New Leadership handelt es sich um einen grundlegenden Perspektivwechsel: weg von Steuerung, hin zu Befähigung. Weg von Kontrolle, hin zu Verantwortung. Weg von Hierarchie, hin zu gemeinsamer Gestaltung. Zentral sind dabei gelebte Prinzipien, die viele moderne Führungsansätze verbinden. Sie sind in unterschiedlichen Organisationen verschieden ausgeprägt, aber wiederkehrend beobachtbar. Im Folgenden stellen wir Ihnen fünf dieser Prinzipien vor. Jeweils verbunden mit einem konkreten Unternehmensbeispiel, das zeigt, wie moderne Führung in der Praxis funktioniert.

1. Selbstorganisation und Verantwortung: Führung entsteht im Team

New Leadership überträgt Verantwortung dorthin, wo sie am wirksamsten getragen werden kann. Da die Führungskraft oft weit weg vom operativen Alltag und dem Marktgeschehen agiert, liegt das fundierteste Entscheidungswissen häufig bei den Expert*innen im Team selbst. Anstelle von Micromanagement treten folglich klar mandatierte Rollen, offene Entscheidungsräume und gegenseitige Abstimmung. Führung wird zum geteilten Prozess, nicht zur zentralen Funktion.

Dieses Prinzip ist eng mit der Theorie des Adaptive Leadership verbunden: Führungskräfte schaffen Umgebungen, in denen Menschen flexibel auf neue Situationen reagieren, ohne auf Anweisungen warten zu müssen.

Buurtzorg – Selbstorganisation im Pflegedienst

Die niederländische Pflegedienstorganisation Buurtzorg hat eines der radikalsten Modelle für Selbstorganisation etabliert. Pflegekräfte arbeiten in kleinen, autonomen Teams vollständig ohne formelle Führungskräfte. Entscheidungen über Einsätze, Zeitplanung oder interne Rollenverteilung werden gemeinsam im Team getroffen – auf Basis klarer Werte und einfacher Regeln.

Die zentrale Organisation stellt nur unterstützende Systeme bereit: IT, Coaching, Finanzen. Führung findet nicht in einer übergeordneten Instanz statt, sondern in der Zusammenarbeit der Teammitglieder. Das Ergebnis: höhere Patientenzufriedenheit, niedrigere Kosten – und eine enorm hohe Identifikation der Mitarbeitenden mit ihrer Arbeit.

Warum das funktioniert: Selbstorganisation braucht Struktur. Buurtzorg zeigt, dass Verantwortung tragfähig wird, wenn klare Rahmenbedingungen, Vertrauen und Teamautonomie zusammenkommen, damit sich Führung wirksam auf vielen Schultern verteilen kann.

2. Sinn und Inspiration: Warum wir tun, was wir tun

Menschen folgen keinen Zahlen – sie folgen Ideen, Werten und einem gemeinsamen Zielbild. New Leadership schafft Verbindung durch Sinn: Warum ist unsere Arbeit relevant? Welchen Beitrag leisten wir über die tägliche Aufgabe hinaus?

Hier zeigt sich der Einfluss Transformationaler Führung: Führungskräfte inspirieren durch Vision, statt nur zu verwalten. Sie wirken durch Sinnstiftung, nicht durch Vorgaben.

Novartis – eine Vision für neue Arbeitsweisen

Der Pharmakonzern Novartis hat unter CEO Vasant Narasimhan einen umfassenden Kulturwandel angestoßen. Das Ziel: Das Unternehmen soll sich von innen heraus erneuern. Das Leitbild: „Unboss the company.“

Konkret bedeutete das: Weniger Hierarchie, mehr Empowerment. Weg vom kontrollierenden Vorgesetzten hin zum Coach, der Menschen wachsen lässt. Führungskräfte wurden geschult, um emotionale Intelligenz zu stärken, Vertrauen aufzubauen und Teams zu befähigen. Gleichzeitig wurde der Unternehmenszweck „reimagining medicine“ zum zentralen Bezugspunkt gemacht.

Warum das funktioniert: Menschen möchten Teil von etwas Größerem sein. Die Unboss-Kultur bei Novartis zeigt, dass Sinnstiftung kein Luxus ist, sondern eine strategische Führungsaufgabe – vor allem in stark regulierten und wissensgetriebenen Branchen.

3. Förderung und Entwicklung: Führung als Dienstleistung

New Leadership stellt sich in den Dienst der Entwicklung anderer. Führung heißt entwickeln und befähigen, anstatt zu fordern und zu kommandieren. Statt über Zielerreichung zu sprechen, geht es um Potenzialentfaltung auf individueller aber vor allem auf Teamebene.

Das ist das Feld von Servant Leadership: Die Führungskraft ist nicht Herr*in über Ressourcen, sondern Begleiter*in auf Augenhöhe, die Vertrauen schenkt, zuhört und fördert.

Case: dm-drogerie markt

Bei dm gilt seit Jahrzehnten ein anderes Führungsverständnis: „Der Mensch im Mittelpunkt“ ist kein Slogan, sondern gelebte Realität. Führungskräfte verstehen sich als „Begleiter*innen“ – sie hören zu, stellen Fragen, geben Orientierung.

Mitarbeitende gestalten Prozesse mit, lernen durch Verantwortung und erleben Vertrauen statt Kontrolle. Klassische Zielvereinbarungssysteme sucht man bei dm vergeblich – stattdessen wird Führung dialogisch ausgeübt: durch Gespräche, Feedback, gemeinsame Reflexion.

Warum das funktioniert: dm zeigt, wer Menschen entwickelt, erhält auch unternehmerisch bessere Ergebnisse. Die Kombination aus individueller Entfaltung und kollektivem Gestaltungswillen schafft eine hohe Identifikation mit dem Unternehmen – bei gleichzeitig hoher Produktivität.

4. Vertrauen und psychologische Sicherheit: Fehler sind erlaubt – Offenheit ist erwünscht

New Leadership setzt auf Vertrauen. Nicht als naive Gutgläubigkeit, sondern als gestaltete Beziehungsebene. Menschen, die sich sicher fühlen, sagen, was sie denken, und bringen sich mit ihren Ideen ein. Führung bedeutet hier: Verlässlichkeit, Authentizität und Mut zur Verletzlichkeit. Dieses Prinzip wird getragen von emotional intelligenter Führung und spiegelt sich in Feedbackkultur, Umgang mit Konflikten und dem alltäglichen Miteinander.

Case: Otto Group (Deutschland)

Im Rahmen ihrer agilen Transformation hat die Otto Group bewusst in eine neue Führungskultur investiert, die einen besonderem Fokus auf Vertrauen und Lernbereitschaft setzt. Führungskräfte wurden geschult, offener mit eigenen Unsicherheiten umzugehen, Feedbackprozesse wurden enttabuisiert und es entstanden Peer-Formate für Erfahrungsaustausch auf Augenhöhe.

Psychologische Sicherheit wurde als zentrales Ziel definiert, etwa durch neue Meetingformate (z.B. Retrospektiven), klare Feedbackregeln und eine Kultur, in der auch Führungskräfte Fehler sichtbar machen dürfen. Ein Beispiel dafür sind die regelmäßig stattfindenden „Fuck-Up-Nights”, bei denen Mitarbeitende bis hin zum Vorstand offen von ihren Fehlern, Rückschlägen und den daraus resultierenden Lernerfolgen erzählen.

Warum das funktioniert: Innovation braucht Offenheit. Otto zeigt: Vertrauen entsteht nicht durch schöne Worte. Es braucht systemische Rahmenbedingungen, Formate und Rituale, die Mut, Offenheit und Dialog fördern, damit sich psychologische Sicherheit in der Zusammenarbeit entwickeln kann.

5. Transparenz und Beteiligung: Entscheidungen gemeinsam tragen

In komplexen Systemen kann niemand allein die besten Entscheidungen treffen. New Leadership setzt auf Transparenz und Partizipation: Informationen sind zugänglich, Perspektiven werden einbezogen, Entscheidungen nachvollziehbar gemacht.

Hier zeigen sich Elemente inklusiver Führung – also das aktive Einbinden unterschiedlicher Sichtweisen – und partizipativer Entscheidungsfindung.

Case: Belgisches Sozialministerium (FPS Social Security)

In einer der konservativsten Organisationsformen – der öffentlichen Verwaltung – wurde der Wandel gewagt: Das Belgische Sozialministerium setzte auf radikale Transparenz und Selbstverantwortung.

Führungskräfte gaben Verantwortung an die Mitarbeitenden zurück. Unter der Führung von Frank van Massehove entstanden Rollen statt Positionen, Entscheidungskompetenzen wurden dezentralisiert. Unterstützt wurde der Prozess durch umfassende Dialogformate, radikale Freiheit bei der Wahl des Arbeitsplatzes und eine neue digitale Plattform, die Informationen für alle verfügbar machte. Die Idee: „Let the people lead“. Als praktischer Leitsatz führte dies bereits im ersten Jahr der Transformation zu zweistelligen Produktivitätszuwächsen trotz reduzierter Arbeitszeit.

Warum das funktioniert: Transparenz schafft Vertrauen und Beteiligung erzeugt Verantwortung. Der belgische Case zeigt, dass New Leadership nicht an Hierarchien scheitert, sondern an fehlendem Mut. Wenn dieser da ist, ist Wandel auch in Behörden möglich.

Prinzipien, die wirken und gestaltbar sind

Diese fünf Prinzipien zeigen: New Leadership ist keine Utopie. Es ist bereits gelebte Praxis – in Familienunternehmen, Konzernen, Behörden, Pflegeorganisationen. Und sie zeigen auch, dass es nicht nur einen Weg gibt. Aber es gibt Muster. Prinzipien, die überall dort wirken und vielversprechende Ergebnisse erzeugen, wo Menschen gemeinsam Verantwortung übernehmen wollen und dürfen.

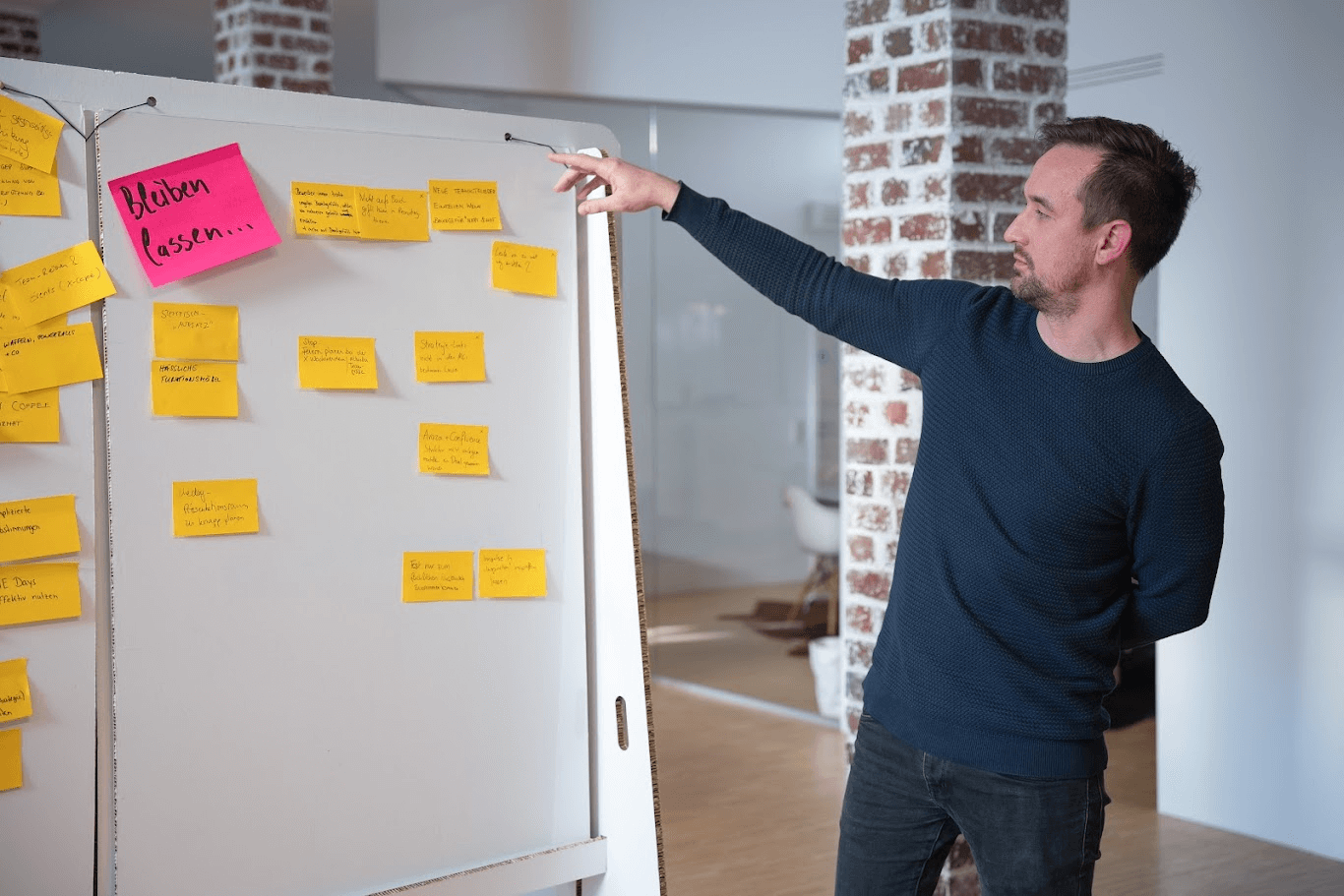

Wer New Leadership umsetzen will, braucht keine Revolution. Der Startpunkt ist ein bewusstes Gestalten von Haltung und Verhalten durch Struktur. Schritt für Schritt und mit der Bereitschaft, sich auf das Unbekannte einzulassen.

Wie Sie starten können – Ihr Weg zu New Leadership

New Leadership ist kein Schalter, den man umlegt. Es ist auch kein Trainingsprogramm, das man einmal absolviert und dann abhaken kann. Vielmehr handelt es sich um einen Weg der bewussten Auseinandersetzung und Entwicklung – mit der eigenen Rolle, mit den Bedingungen im Team und mit der Art, wie Zusammenarbeit gestaltet wird. Dieser Weg beginnt selten mit einem großen Umbruch. Häufig beginnt er mit einer einfachen Frage: Wie führe ich wirklich?

Führung verändert sich nicht auf einmal – sondern Schritt für Schritt

In der Theorie klingt vieles klar: Vertrauen statt Kontrolle. Entwicklung statt Anweisung. Beteiligung statt Vorgabe. Doch in der Praxis bleibt Führung ein Spannungsfeld – zwischen Erwartungen von oben, Bedürfnissen des Teams und eigenen inneren Ansprüchen. Wer New Leadership ernst nimmt, akzeptiert: Führung ist nicht perfekt. Aber sie ist gestaltbar. Und Veränderung beginnt dort, wo die eigene Wirkung reflektiert wird – ehrlich, ohne Selbstoptimierungsdruck.

Es gibt nicht den einen Einstieg – aber viele gute

Wie der Weg zu New Leadership aussieht, hängt stark von Ihrer Rolle ab:

- Als Teamleitung haben Sie direkten Einfluss auf Meetings, Kommunikation, Entscheidungsprozesse. Hier können Sie gezielt mit neuen Methoden, klaren Prinzipien und offenem Dialog experimentieren – zum Beispiel durch Rollenklärung, eine veränderte Moderation oder regelmäßige Feedbackroutinen.

- Als HR-Verantwortliche*r können Sie systemische Impulse setzen: durch Lernformate, Kulturentwicklung, Führungskräfteentwicklung oder Rahmenbedingungen, die Eigenverantwortung ermöglichen. Oft sind Sie Mitgestalter*in einer nachhaltigen Veränderung – gerade in der Verankerung neuer Führungsleitbilder.

- Als Projektverantwortliche*r oder Agile Coach können Sie über Haltung, Sprache und Formate wirken. Sie gestalten Räume, in denen Entscheidungen dezentral getroffen werden, Beteiligung selbstverständlich ist und Lernkultur im Alltag spürbar wird – selbst wenn Ihre Rolle keine formale Führungsverantwortung beinhaltet.

- Als Mitglied der Unternehmensführung setzen Sie den strategischen Rahmen für Führung im gesamten Unternehmen. Sie können New Leadership gezielt stärken, indem Sie Führungsrollen neu definieren, strukturelle Barrieren für Verantwortung abbauen und Vorbilder im eigenen Verhalten schaffen. Gerade durch Ihre Sichtbarkeit und Gestaltungsmacht haben Sie die Chance, Haltung und Struktur auf allen Ebenen miteinander zu verbinden und damit kulturellen Wandel nachhaltig zu ermöglichen.

New Leadership zeigt sich letztendlich in der Art, wie Menschen mit Verantwortung umgehen.

Reflexion ist der erste Schritt – nicht die Lösung, aber der Anfang

Wer führen will, muss bereit sein, sich selbst zu beobachten:

- Was passiert in meinem Team, wenn ich Entscheidungen selbst treffe?

- Was passiert, wenn ich Entscheidungen an das Team abgebe?

- Wie reagiere ich auf Unsicherheit – mit Einbindung oder Kontrolle?

- Was sage ich in Konflikten – und was sage ich nicht?

Solche Fragen sind keine intellektuellen Übungen. Sie helfen, die eigene Wirksamkeit sichtbar zu machen und gezielt zu verändern. Tools wie ein Selbstcheck, kollegiale Rückmeldung oder regelmäßige Reflexionsformate schaffen die nötige Perspektive.

Kleine Interventionen können Großes auslösen

Es braucht nicht immer große Umstrukturierungen. Schon einzelne Veränderungen, etwa im Ablauf eines Meetings, in der Art und Weise, wie Ziele formuliert werden oder wie Konflikte besprochen werden, haben Wirkung.

New Leadership beginnt oft im Kleinen: Wenn Raum entsteht für Perspektiven, wenn Entscheidungen gemeinsam vorbereitet werden, wenn das nächste Feedbackgespräch nicht zur Bewertung, sondern zur Entwicklung führt. Wer dort ansetzt, schafft eine neue Kultur durch neues Verhalten.

New Leadership braucht Übung – und Unterstützung

Niemand verändert sein Führungsverhalten allein. Deshalb ist es hilfreich, sich mit anderen auf den Weg zu machen. Austausch in Peer-Gruppen, individuelles Coaching oder konkrete Lernformate unterstützen dabei, Haltung und Handlung miteinander zu verbinden.

Besonders wirksam sind Formate, die Reflexion mit Umsetzung kombinieren – etwa in Form von E-Mail-Kursen, Selbstlernangeboten oder kollegialen Lerngruppen.

Denn auch das gehört zu New Leadership: gemeinsames Lernen sichtbar machen.

Jetzt ist der richtige Moment

Viele Teams warten nicht mehr auf Erlaubnis von oben. Sie beginnen, neue Wege zu gehen, weil sie merken, dass alte Muster nicht mehr tragen. Wer sich mit New Leadership beschäftigt, erkennt: Es geht nicht um Perfektion. Es geht um Verantwortung:

- Verantwortung für die Art, wie wir zusammenarbeiten.

- Für die Wirkung, die wir mit unserem Führungsverhalten erzeugen.

- Und für das Klima, in dem andere wachsen können.

- Dieser Wandel beginnt nicht morgen. Er beginnt jetzt.

- Mit einem Gespräch. Einer Entscheidung. Einer anderen Haltung.

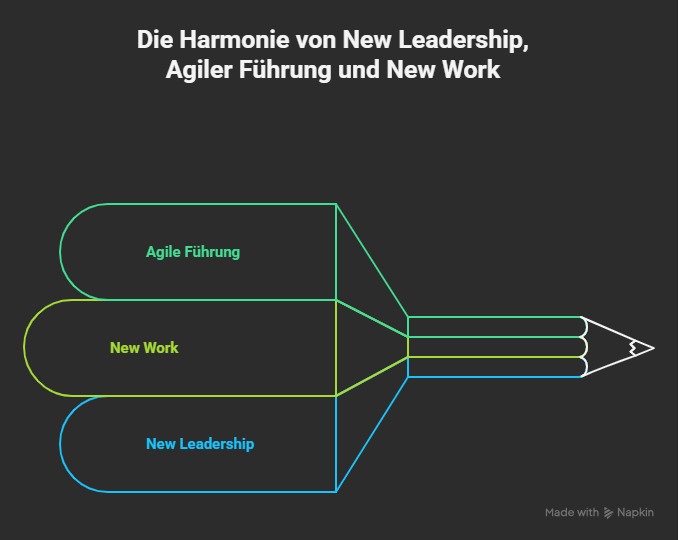

New Leadership, Agile Leadership und New Work – drei Perspektiven, ein Ziel

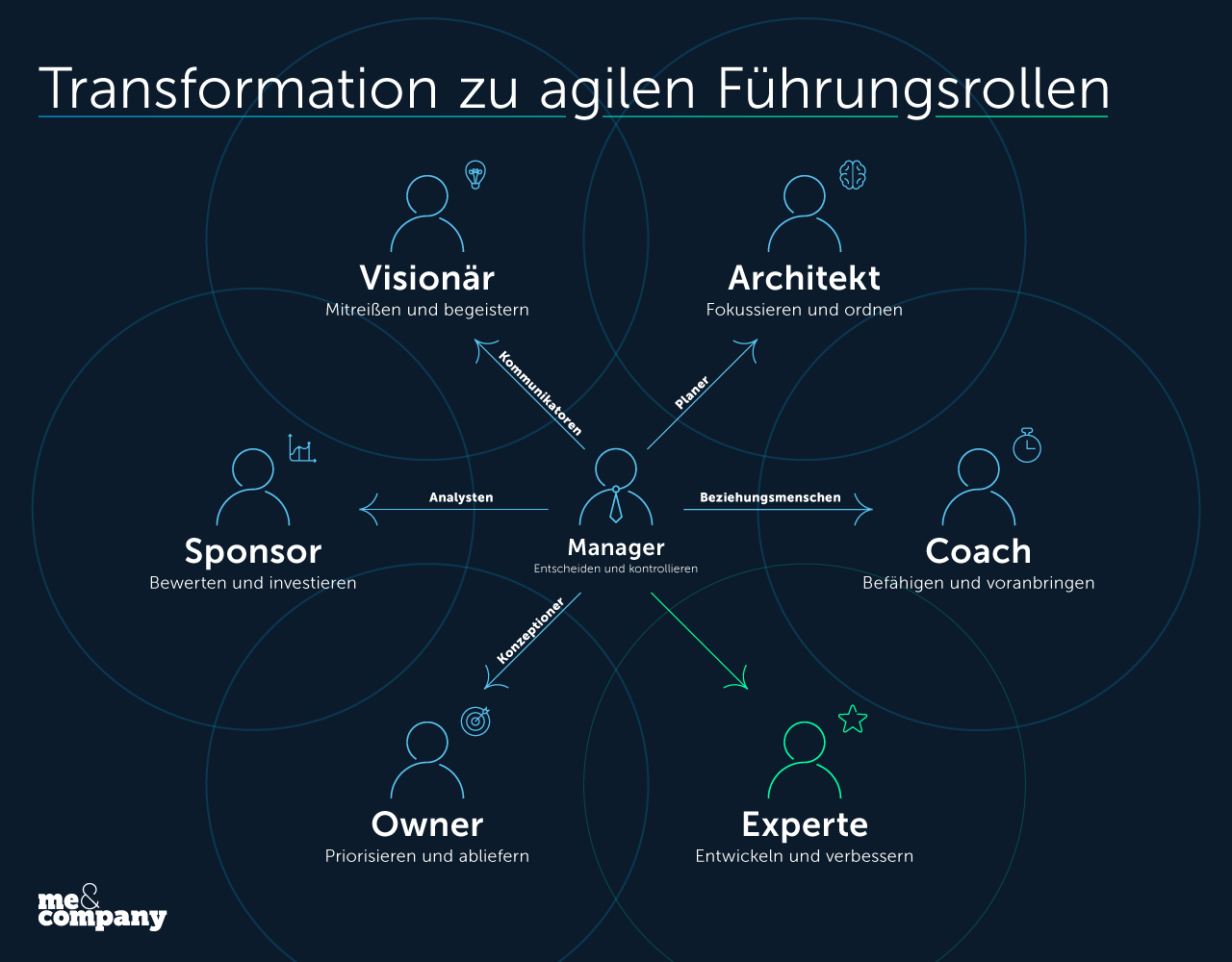

Begriffe wie New Leadership, Agile Leadership und New Work stehen für einen Wandel in der Arbeitswelt und werden im Alltag häufig synonym verwendet. Dabei lohnt es sich, genauer hinzuschauen: Die Konzepte unterscheiden sich in Herkunft, Schwerpunkt und Anspruch. Gleichzeitig lassen sie sich sinnvoll aufeinander beziehen. Dieses Kapitel ordnet die Begriffe ein und zeigt, wie sie sich gegenseitig ergänzen.

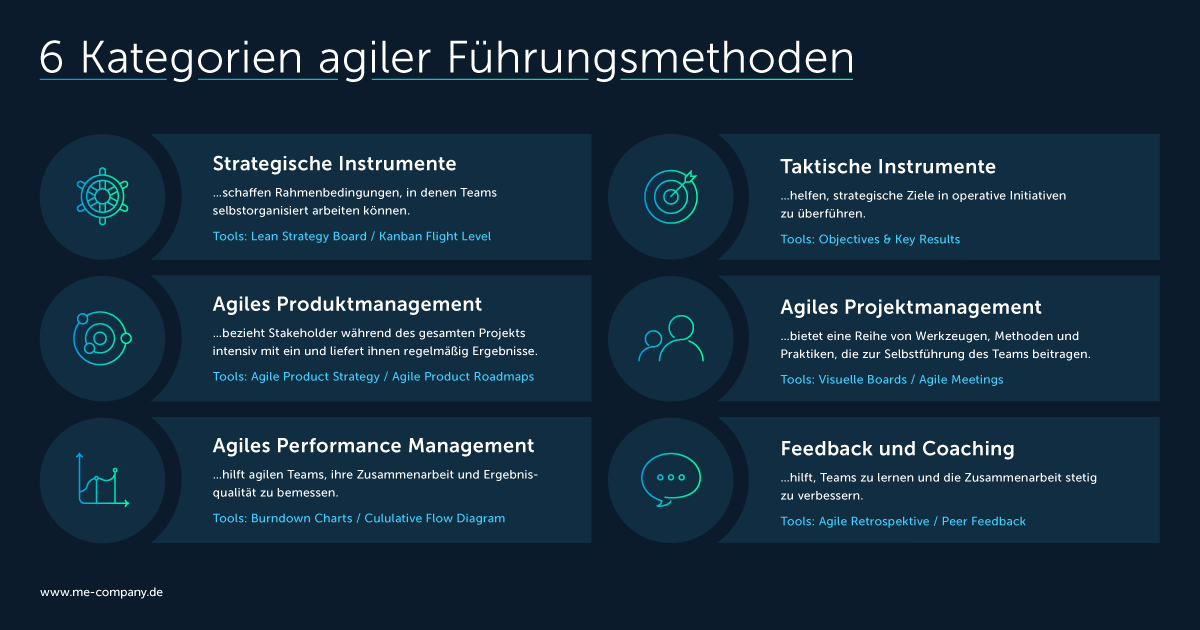

Agile Leadership: Führung in der agilen Organisation

Agile Leadership beschreibt ein Führungsverständnis, das sich an den Prinzipien agiler Organisationen orientiert. Der Fokus liegt dabei nicht auf einzelnen Teams, sondern auf der Organisation als Ganzes. Wer agil führen will, muss Rahmenbedingungen gestalten, in denen Anpassungsfähigkeit, dezentrale Entscheidungen und kontinuierliches Lernen möglich werden – nicht nur im operativen Alltag, sondern in Strukturen, Entscheidungsprozessen und Führungsverständnissen.

Agile Leadership setzt dabei auf ein systemisches Führungsverständnis, das weit über die reine Anwendung von agilen Methoden und Tools hinaus geht: Verantwortung wird dort verortet, wo sie wirksam getragen werden kann. Führungskräfte geben dabei Orientierung, anstatt durch rigide Vorgaben den kreativen Lösungsraum der Mitarbeitenden einzugrenzen. Sie schaffen Räume für Selbstverantwortung, gestalten Zusammenarbeit über Bereichsgrenzen hinweg und fördern Transparenz, Feedback und Entwicklung.

In dieser Ausrichtung ist Agile Leadership keine Nischenrolle für Scrum Master oder Product Owner. Es bildet einen zentralen Hebel für die Entwicklung agiler Organisationen. Genau dort trifft es sich mit dem Verständnis von New Leadership: Beide Ansätze fordern ein neues Führungsverständnis, das Menschen nicht steuert, sondern befähigt. Der Unterschied liegt folglich also eher im Bezugsrahmen und der Begrifflichkeit selbst, wobei die dahinter liegenden Prinzipien eine hohe Schnittmenge aufweisen.

New Work: Von der Vision zur neuen Arbeitsrealität

Der Begriff New Work geht auf den Sozialphilosophen Frithjof Bergmann zurück. Ursprünglich beschrieb er damit eine gesellschaftliche Vision: Arbeit sollte durch Freiheit, Teilhabe und sinnstiftende Tätigkeit zur Selbstverwirklichung beitragen, anstatt Menschen von sich selbst und einander durch Konsumstreben zu entfremden. Bergmanns Idee richtete sich nicht an Unternehmen, sondern an Gesellschaften im Wandel.

Heute wird New Work oft anders verstanden: als unkonkreter Sammelbegriff für flexible Arbeitsmodelle, digitale Zusammenarbeit, flache Hierarchien und neue Unternehmenskulturen. In diesem modernen Verständnis ist New Work weniger eine philosophische Haltung und mehr ein Gestaltungsrahmen für moderne Arbeitsformen.

Führung spielt in beiden Ausprägungen eine zentrale Rolle. Denn ohne gelebte Verantwortung, Vertrauen und Entwicklung bleibt New Work ein Versprechen ohne Fundament. In diesem Sinne lässt sich New Leadership als die notwendige Führungsform verstehen, die New Work überhaupt erst möglich macht, unabhängig davon, ob man dem Begriff im klassischen oder modernen Sinne folgt.

New Leadership als verbindender Rahmen

New Leadership verbindet die Prinzipien beider Perspektiven: Es teilt mit Agile Leadership die strukturelle Klarheit, die Verantwortungslogik sowie den Fokus auf lernende Organisationen und es teilt mit New Work die Idee einer menschenzentrierten Arbeitswelt, in der Sinn, Beteiligung und Entwicklung im Mittelpunkt stehen.

Dabei geht New Leadership noch einen Schritt weiter: Es fokussiert explizit auf die Rolle von Führung als Haltung und Verhalten in komplexen Zusammenhängen. New Leadership fragt: Wie wird Verantwortung wirksam übernommen? Wie können Strukturen so gestaltet werden, dass Vertrauen nicht nur proklamiert, sondern gelebt wird? Und wie entsteht eine Kultur, in der Menschen sich entwickeln, ohne dass Führung sich auflöst?

Kein Gegensatz, sondern Ergänzung

New Work, Agile Leadership und New Leadership verfolgen dasselbe Ziel: eine Arbeitswelt, in der Menschen Verantwortung übernehmen, gemeinsam gestalten und Sinn erleben.

- New Work liefert die Werte und die Vision,

- Agile Leadership zeigt die Prinzipien der Organisationsgestaltung,

- New Leadership bringt beides zusammen mit einem klaren Fokus auf Führung als Ermöglichung.

Wer heute Verantwortung trägt, ob als Führungskraft, HR-Verantwortliche*r oder Organisationsentwickler*in, braucht nicht nur Methoden. Es braucht ein klares Verständnis davon, was Führung im 21. Jahrhundert leisten kann und muss. Genau dafür bietet New Leadership einen verlässlichen Rahmen.

Fazit: Führung, die Zukunft ermöglicht

Führung ist kein statisches Konzept – sie entwickelt sich weiter. Was gestern für Stabilität sorgte, kann heute zur Begrenzung werden. Und was heute notwendig ist, lässt sich nicht mehr allein durch Anweisung, Kontrolle oder Zielvorgaben bewirken.

New Leadership ist keine Methode, sondern eine Haltung, die ins Handeln führt. Es geht darum, Verantwortung neu zu denken – nicht als etwas, das verteilt wird, sondern als etwas, das geteilt wird. Es geht um Vertrauen, wo früher Kontrolle herrschte; um Beteiligung, wo Entscheidungen bislang reserviert waren; und um Entwicklung, wo bisher hauptsächlich Leistung gemessen wurde.

Dabei ist New Leadership weder bequem noch konfliktfrei. Es fordert Führungskräfte heraus, eigene Muster zu hinterfragen. Es verlangt, Halt zu geben, ohne zu halten. Raum zu öffnen, ohne sich selbst zu verlieren. Und Klarheit zu schaffen, wo Unsicherheit unvermeidbar ist.

Die Beispiele aus der Praxis zeigen: Dieser Wandel ist möglich. In Konzernen, im Mittelstand, in der Pflege, in der Verwaltung. Es braucht kein perfektes System, sondern den Mut, mit Haltung und Struktur zu gestalten.

New Leadership ist kein Trend. Wie Remote Leadership ist es eine Führungsantwort auf eine veränderte Welt. Und es ist ein Weg, der heute beginnt – mit einer Entscheidung: Verantwortung zu übernehmen für die Art, wie wir führen.