Remote Leadership: Durch Vertrauen Kontrolle gewinnen

Remote Leadership verlangt mehr als digitale Tools und Homeoffice-Regeln. Wer Teams auf Distanz führen will, steht vor einer tieferliegenden Herausforderung: dem Umgang mit Unsicherheit, Kontrollverlust und dem eigenen Führungsverständnis. In diesem Artikel erfahren Sie, warum Vertrauen die effektivste Form von Kontrolle ist, wie Sie auf Distanz wirklich wirksam führen und was moderne Führung mit Ihrer inneren Haltung zu tun hat.

Inhalte dieser Seite

- Remote Leadership: Das Spannungsfeld der modernen Führung

- Was bedeutet Remote Leadership?

- Kontrolle oder Vertrauen? Das Menschenbild entscheidet

- Der Beweis: Die Theory-X-Mitarbeitenden existieren nicht.

- Kontrolle beginnt im Inneren: Neue Wirksamkeit in der Remote-Führung

- Drei Wirkungskreise für eine neue Führungslogik

- Vertrauen wirkt aus dem Innersten der Kreise

- Praxishebel: Wie Vertrauen in Remote-Teams Wirkung entfaltet

- Fazit: Vertrauen ist der neue Rahmen

Remote Leadership: Das Spannungsfeld der modernen Führung

Seit der Pandemie hat sich die Arbeitswelt grundlegend verändert – aber viele Führungsbilder sind stehen geblieben. Remote Leadership, also das Führen von verteilten oder hybriden Teams, wird von zahlreichen Führungskräften als Kontrollverlust erlebt: weniger Sichtbarkeit, weniger spontane Rückkopplung, weniger informelle Zwischentöne aus der Kaffeeküche.

Diese Unsicherheit bleibt nicht folgenlos: Laut einer aktuellen Umfrage des HR-Verbandes SHRM vertraut fast die Hälfte aller Führungskräfte ihren Mitarbeitenden im Homeoffice weniger als im Büro. Viele reagieren mit einer Rückkehr zur Präsenzpflicht – oft mit dem Argument, Kultur und Leistung ließen sich nur vor Ort sichern. Gleichzeitig zeigt eine Studie von Flexos, dass 98 % der Führungskräfte, die Remote-Arbeit aktiv gestalten, ein hohes Vertrauen in ihre Teams haben und bei 66 % von ihnen die Produktivität sogar gestiegen ist.

Diese Zahlen machen deutlich: Es ist nicht die Remote-Arbeit, die Probleme verursacht, sondern der Umgang damit. Wer Mitarbeitenden misstraut, reagiert reflexhaft mit Kontrolle – egal wo das Team sitzt. Wer ihnen vertraut, gestaltet Strukturen, in denen Verantwortung wachsen kann – zuhause oder im Büro. Das eigentliche Problem liegt nicht im Arbeitsort – sondern im Führungsverständnis.

Was bedeutet Remote Leadership?

Wir können daraus mitnehmen, dass Remote Leadership nicht heißt, virtuelle Meetings zu managen oder digitale Tools zu beherrschen. Es bedeutet, Rahmenbedingungen zu schaffen, unter denen Menschen auch ohne physische Nähe leistungsfähig, verbunden und eigenverantwortlich arbeiten können. Dazu gehören:

-

Klare Kommunikation, die Erwartungen explizit macht, Missverständnisse minimiert und Orientierung bietet – besonders dann, wenn informelle Zwischentöne im Arbeitsalltag fehlen.

-

Tragfähige Beziehungen, die durch aktives Zuhören, Vertrauen und regelmäßigen Austausch auch auf Distanz gepflegt werden – als Grundlage für Zusammenarbeit und psychologische Sicherheit.

-

Sinnvolle Routinen, die Verbindlichkeit schaffen und dem Team einen gemeinsamen Rhythmus geben – etwa durch regelmäßige Check-ins, strukturierte Feedbackformate oder transparente Abstimmungen.

-

Ein anderer Führungsstil, der auf Vertrauen, Struktur und Wirkung setzt, statt auf Sichtbarkeit und Kontrolle. Denn wer Verantwortung überträgt, klare Rahmen setzt und auf Ergebnisse statt Anwesenheit achtet, fördert Selbststeuerung und nachhaltige Performance.

Kurz gesagt:

„Remote Leadership ist nicht weniger Führung – sondern eine andere Qualität von Führung.”

High Performing Teams entwickeln und aufbauen

Führen Sie Ihr Team in einem dynamischen Umfeld zu besseren Ergebnissen.

- Praxisnahe Tools & Methoden für Ihren Arbeitsalltag

- 12 Module, aufgeteilt in kleine Nuggets – perfekt für Ihr Zeitmanagement

- Flexibel & effizient – lernen, wann immer es Ihnen passt

- Dialog & Austausch in Live‑Sessions + Community

Kontrolle oder Vertrauen? Das Menschenbild entscheidet

Hand aufs Herz: Wie viel Prozent Ihrer Mitarbeitenden würden wirklich produktiv arbeiten, wenn Sie ihnen völlig freie Hand lassen würden? 30 %? 50 %? Vielleicht 70 %?

Oder anders gefragt: Wie viele Menschen brauchen Ihrer Meinung nach Druck, Überwachung und klare Anweisungen, um zuverlässig Leistung zu bringen?

Wenn Sie jetzt bereits bestimmte Personen aus Ihrem Team vor Augen hatten, sind Sie nicht allein. Viele Führungskräfte gehen (bewusst oder unbewusst) davon aus, dass ein relevanter Teil ihrer Belegschaft ohne Kontrolle nicht funktionieren würde. Doch: Diese Annahme ist falsch.

Der Beweis: Die Theory-X-Mitarbeitenden existieren nicht.

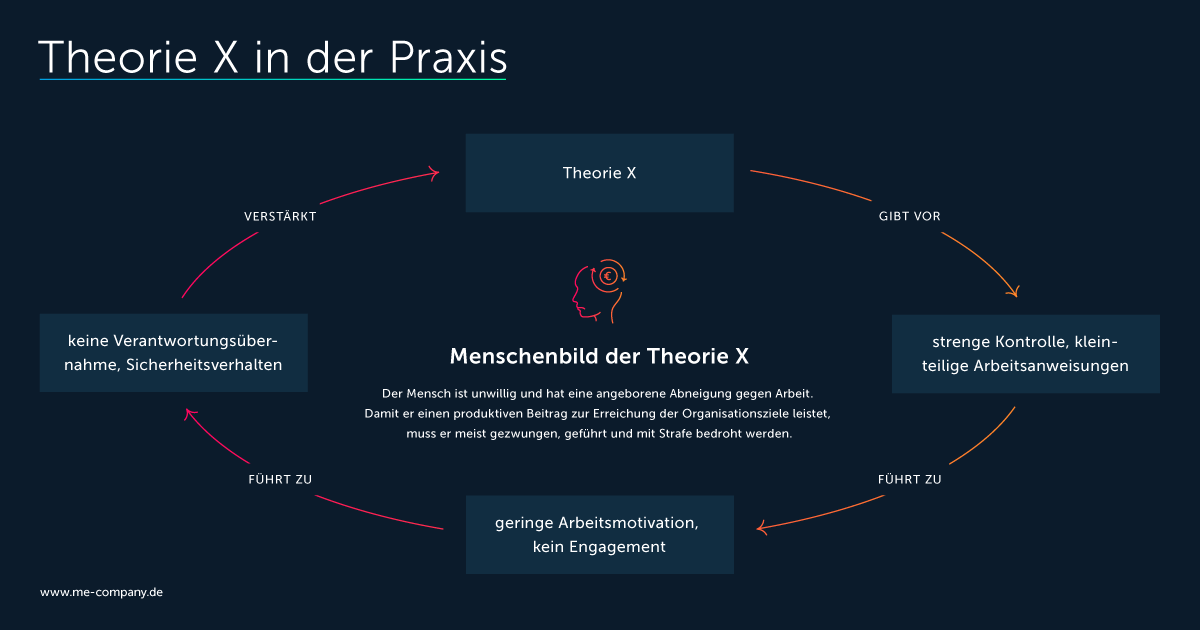

Douglas McGregor hat mit seiner Theory X und Theory Y schon in den 1960er Jahren zwei Menschenbilder beschrieben, die bis heute in der Führung wirken:

-

Theory X: Menschen sind von Natur aus arbeitsscheu, vermeiden Verantwortung und müssen durch Kontrolle gesteuert werden.

-

Theory Y: Menschen suchen Sinn, übernehmen Verantwortung, wenn man sie lässt, und sind grundsätzlich leistungsbereit.

Und jetzt kommt die überraschende Erkenntnis: Alle Menschen handeln – unter den richtigen Bedingungen – nach Theory Y. McGregor beschrieb bereits 1960 in seinem Buch „The Human Side of Enterprise”, dass „X-Menschen“ kein stabiles Persönlichkeitsmerkmal, sondern eine reaktive Haltung auf das Arbeitsumfeld sind. Die Theory-X-Persönlichkeit existiert laut McGregor von Natur aus nicht.

„Menschen verhalten sich dann unmotiviert, wenn man sie wie unmotivierte Menschen behandelt.”

Auch über McGregors Theorie hinaus deuten diverse Studien ähnliche negative Effekte zwischen Kontrolle und Leistungsfähigkeit an. Als Führungskraft müssen wir dabei zwischen unterstützender Kontrolle und überwachender Kontrolle unterscheiden:

-

Unterstützende Kontrolle überprüft die Qualität der Arbeitsergebnisse. Sie dient zum partnerschaftlichen Qualitätsmanagement und basiert auf einer gemeinsamen Vertrauensbasis. Im Fokus steht nicht der Mitarbeitende und seine Leistung, sondern das Arbeitsergebnis und gemeinsames Lernen. Diese Form von Qualitätskontrolle kann auch vom Mitarbeitenden selbst für seine Arbeit übernommen werden und positive Effekte auf die Leistungsfähigkeit haben.

-

Überwachende Kontrolle hingegen setzt den Mitarbeitenden als Person in den Fokus und versucht dessen Leistungserbringung zu überprüfen. Während im Produzierenden Gewerbe (in dem Remote-Work in der Regel weniger Relevant ist) funktionieren mag, scheitert jedoch in der kreativen Wissensarbeit, wo keine physischen Arbeitsergebnisse im Akkord produziert und gemessen werden können. Ein Gefühl der Überwachung hat in der folge einen negativen Effekt auf die Motivation der Mitarbeitenden.

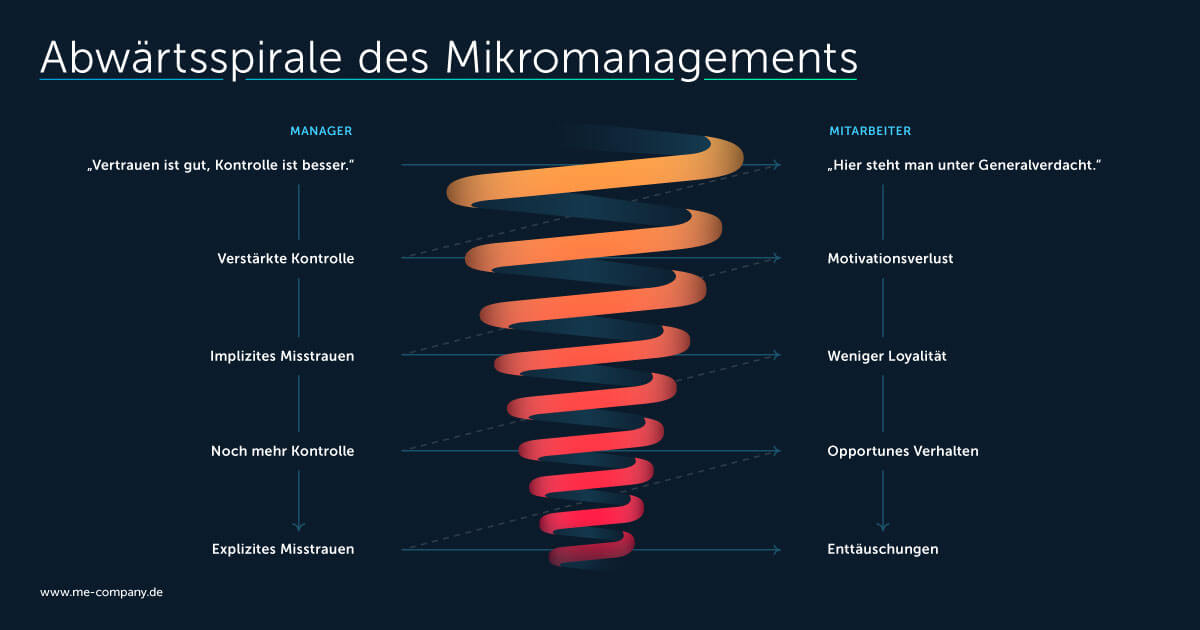

Wenn also Führungskräfte überwachende Kontrolle ausüben, weil sie glauben, sonst würde nichts passieren, erschaffen sie genau diese Realität selbst. Ein Teufelskreis.

High Performing Teams entwickeln und aufbauen

Führen Sie Ihr Team in einem dynamischen Umfeld zu besseren Ergebnissen.

- Praxisnahe Tools & Methoden für Ihren Arbeitsalltag

- 12 Module, aufgeteilt in kleine Nuggets – perfekt für Ihr Zeitmanagement

- Flexibel & effizient – lernen, wann immer es Ihnen passt

- Dialog & Austausch in Live‑Sessions + Community

Remote Leadership als Haltungstest

Remote Arbeit verschärft diesen Effekt: Wer Mitarbeitenden nicht vertraut, weil er sie nicht sieht, wird schnell zum Mikromanager. Wer aber von Motivation und Verantwortungsbereitschaft ausgeht, schafft Spielräume, in denen Menschen Verantwortung übernehmen. Remote Leadership ist damit kein Technologiethema, sondern ein Lackmustest für das eigene Menschenbild.

Und genau hier beginnt das Umdenken von Kontrolle: Nicht Kontrolle über andere, sondern Kontrolle über das eigene Denken, Handeln und Kommunizieren.

Kontrolle beginnt im Inneren: Neue Wirksamkeit in der Remote-Führung

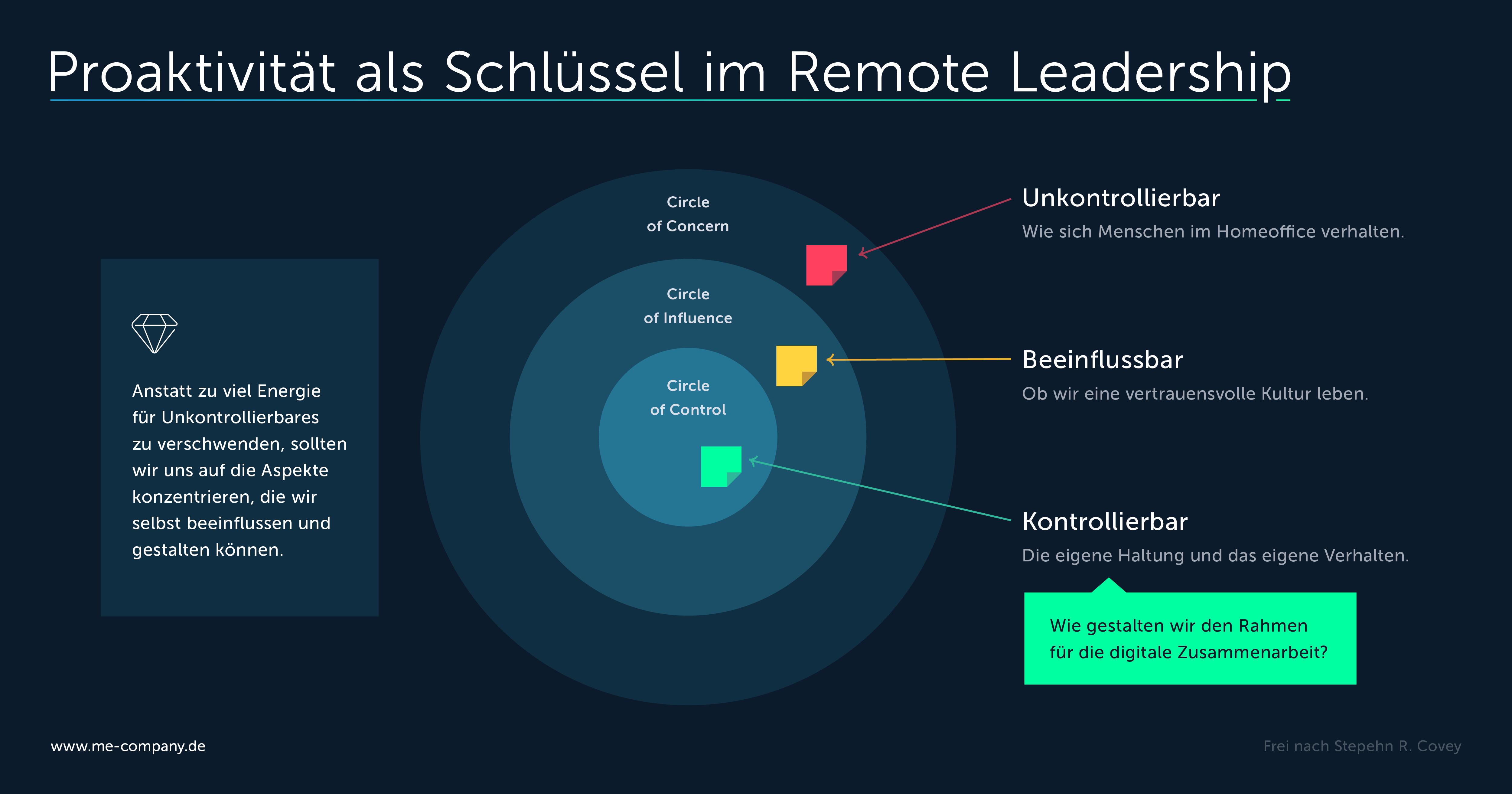

Wenn Remote Leadership zum Test für das eigene Menschenbild wird, rückt eine zentrale Frage in den Fokus: Was lässt sich tatsächlich kontrollieren und was nicht?

Viele Organisationen reagieren auf die gefühlte Entgrenzung durch Remote-Arbeit mit strukturellen Rückholmaßnahmen („Back-to-Office”). Hinter der Forderung nach Präsenz steht oft der Versuch, Kontrolle zurückzugewinnen – nicht selten unbewusst motiviert durch das Gefühl, Mitarbeitende seien im virtuellen Raum weniger erreichbar, weniger greifbar, weniger steuerbar.

Doch genau diese Wahrnehmung lässt sich mit einem Perspektivwechsel entkräften. Das Modell der drei Wirkungskreise von Stephen Covey, bekannt als Circle of Concern, Circle of Influence und Circle of Control, bietet hierfür eine hilfreiche Orientierung.

Drei Wirkungskreise für eine neue Führungslogik

-

Im Circle of Concern liegt alles, was uns betrifft, aber nicht direkt durch uns beeinflussbar ist. Dazu zählen etwa die Arbeitsweisen von Teammitgliedern im Homeoffice, globale Konzernregelungen oder die Stimmung einzelner Teammitglieder.

-

Der Circle of Influence umfasst jene Aspekte, die durch eigenes Verhalten mittelbar beeinflusst, aber nicht direkt kontrolliert werden können – beispielsweise das Vertrauen im Team, die Qualität der Zusammenarbeit oder die psychologische Sicherheit.

-

Der Circle of Control schließlich beschreibt jenen Bereich, in dem wir unmittelbare Gestaltungskraft haben: unsere eigene Einstellung, unsere eigene Kommunikation oder das Verhalten im Umgang mit Unsicherheit.

Im Kontext verteilter Zusammenarbeit verschieben sich viele Aspekte, die zuvor im Einflussbereich lagen, scheinbar in den Bereich des Concern. Das Verhalten von Mitarbeitenden entzieht sich der Sichtbarkeit und wird damit aus Sicht der Führung schwerer einschätzbar. Reaktive Maßnahmen wie engmaschige Meetings oder Präsenzpflichten erscheinen als naheliegende Antwort, erzeugen aber häufig lediglich neue Spannungsfelder.

Vertrauen wirkt aus dem Innersten der Kreise

Statt (vergeblich) Kontrolle über das Verhalten anderer anzustreben, liegt die wirksame Antwort in der bewussten Gestaltung des Circle of Control. Denn dort beginnt jene Form von Steuerung, die nicht auf Überwachung beruht, sondern auf Klarheit, Struktur und Beziehungsgestaltung.

Führungskräfte, die in diesem innersten Kreis aktiv werden, können beispielsweise:

-

Erwartungen explizit machen und gemeinsam schärfen,

-

ergebnisorientierte Ziele definieren, statt Prozesse zu kontrollieren,

-

Kommunikationsroutinen etablieren, die Orientierung geben,

-

Feedback gezielt einsetzen, um Reflexion und Vertrauen zu fördern.

Auf diese Weise entsteht ein Umfeld, in dem Selbststeuerung möglich wird und in dem man als Führungskraft durch den Fokus auf den eigenen Kreis der Kontrolle auch sukzessiv den Einflussbereich erweitert. Die Kontrolle, die daraus erwächst, basiert auf Verlässlichkeit und nicht auf vermeintlicher Sichtbarkeit. Sie wirkt nicht durch Nähe, sondern durch Haltung.

„Remote Leadership gelingt nicht durch Kontrolle über andere, sondern durch Klarheit über sich selbst.”

Praxishebel: Wie Vertrauen in Remote-Teams Wirkung entfaltet

Wenn Führung nicht länger über Präsenz und Kontrolle funktioniert, braucht es neue Formen der Verbindlichkeit. Die gute Nachricht: Viele Hebel für wirksame Remote-Führung liegen direkt im Gestaltungsbereich der Führungskraft. Sie lassen sich bewusst einsetzen, um Klarheit, Orientierung und Vertrauen zu stärken – unabhängig vom physischen Ort des Teams.

Die folgenden Handlungsfelder zeigen exemplarisch, wie der Circle of Control aktiv gestaltet werden kann – und welchen Einfluss dies auf Zusammenarbeit, Engagement und Leistung hat:

Erwartungen explizit machen

In verteilten Teams fehlt oft die informelle Klärung darüber, was eigentlich „gute Arbeit“ bedeutet. Implizite Annahmen führen schnell zu Missverständnissen. Führung kann hier durch präzise Erwartungsklarheit Orientierung geben – beispielsweise durch gemeinsam entwickelte Definitionen von Erfolg, transparente Prioritäten oder schriftlich festgehaltene Zielbilder.

Ergebnisorientierung statt Präsenzkontrolle

Die Bewertung von Leistung sollte nicht über Online-Status oder Meetingpräsenz erfolgen, sondern über konkrete Resultate und den gestifteten Wert (Outcome) für die Zielgruppe. Methoden wie OKRs, klare Zielmetriken oder Feedbackschleifen schaffen Verbindlichkeit – und fördern Eigenverantwortung.

Strukturierte Kommunikationsroutinen etablieren

Gerade im Remote-Kontext benötigen Teams klare, wiederkehrende Formate, die Austausch ermöglichen und Orientierung bieten. Dazu können wöchentliche Team-Updates gehören, aber auch dezentrale Kommunikationsformen über Chat-Tools oder digitale Projektboards. Entscheidender als die Tools ist die Verlässlichkeit dieser Kommunikationsräume.

Feedback als Führungsinstrument nutzen

Rückmeldung ersetzt räumliche Nähe – vorausgesetzt, sie erfolgt bewusst, regelmäßig und beziehungsorientiert. Führungskräfte können durch gezielte Feedbackformate (z. B. kurze Check-ins, strukturierte Retro-Fragen oder Peer-Feedback) den sozialen Klebstoff im Team proaktiv stärken und individuelle Entwicklung ermöglichen.

Kultur aktiv gestalten – auch ohne Kaffeeküche

Gemeinschaft entsteht nicht zufällig. In Remote-Teams braucht es bewusste Rituale: von digitalen Kaffeerunden über virtuelle Team-Offsites bis hin zu kurzen „Good News“-Formaten im Weekly. Kulturpflege ist Führungsaufgabe – auch und gerade auf Distanz.

Diese Hebel zeigen: Remote Leadership ist nicht weniger Führung, sondern strukturiertere, bewusstere Führung. Anstatt Kontrolle und permanentes Eingreifen, erfordert sie ein klares Rahmenwerk, das Orientierung gibt und Selbstverantwortung ermöglicht.

Fazit: Vertrauen ist der neue Rahmen

Remote Leadership zeigt auf eindrucksvolle Weise, was moderne Führung im Kern ausmacht: nicht Kontrolle über andere, sondern Klarheit über sich selbst. Wer Vertrauen schenkt, klare Erwartungen formuliert und verlässliche Strukturen schafft, gewinnt eine neue Form von Sicherheit, die sich nicht über Sichtbarkeit definiert, sondern über über die Wirkung für Team und Unternehmen.

Gleichzeitig wird deutlich: Diese Art der Führung stellt hohe Anforderungen an Haltung, Reflexionsfähigkeit und methodisches Repertoire. Sie ist lernbar, aber nicht trivial.

Deshalb lohnt es sich, Führung als Handwerk zu verstehen – auch und gerade im digitalen Raum.

Impuls zum Weiterlernen

Wer die eigene Führungsarbeit gezielt weiterentwickeln möchte – sei es im Kontext von Remote, Hybrid oder Transformation – findet im digitalen Selbstlern-Training Agile Leadership konkrete Werkzeuge, Denkmodelle und Reflexionsimpulse.

Das Training richtet sich an Führungskräfte, die ihre Rolle neu denken wollen und liefert praxisnahe Antworten auf zentrale Führungsfragen der Gegenwart.