Agile Leadership: 12 Veränderungen für Führung im agilen Kontext

Agile Arbeitsweisen stellen Teams und Organisationen vor neue Aufgaben. Rollen und Prozesse verändern sich, Verantwortungsübernahme und Entscheidungswege werden dezentraler, die Erwartungen an Kommunikation und Führungsarbeit steigen. Viele Vorgehensmodelle wie Scrum oder SAFe bieten zwar klare Beschreibungen für verschiedene agile Rollen, doch die Führungskräfte werden im Rahmen der Selbstorganisation häufig nicht beachtet. Dabei leisten sie einen zentralen Beitrag für den Erfolg der Zusammenarbeit. In diesem Artikel lernen Sie anhand von 12 zentralen Aspekten, wie sich Führung und die Erwartung an die jeweilige Rolle im agilen Kontext verändert.

Inhalte dieser Seite

- Agile Leadership: Neue Formen der Zusammenarbeit stellen Führung vor neue Herausforderungen

- Agile Leadership: Vom Verstehen zum Handeln mit 12 konkreten Perspektivwechseln

- 1. Mehr bewusste Haltung als funktionierende Methode

- 2. Mehr gemeinsame Orientierung als individueller Einfluss

- 3. Mehr erforschendes Zuhören als inhaltliches Antworten

- 4. Mehr fokussierte Dialoge als pauschales Feedback

- 5. Mehr abgestimmte Entscheidungsfähigkeit als hierarchiegebundene Abhängigkeit

- 6. Mehr bewusste Teamentwicklung als funktionsorientierte Prozessoptimierung

- 7. Mehr gemeinsames Verständnis als dokumentierte Informationen

- 8. Mehr konstruktive Spannung als professionelle Harmonie

- 9. Mehr gelebtes Kulturverständnis als plakative Unternehmenswerte

- 10. Mehr tiefgreifendes Kundenverständnis als vergangene Erfolgsrezepte

- 11. Mehr realer Wert als optimiertes Ergebnis

- 12. Mehr gemeinsame Ausrichtung statt isolierte Ziele

- Fazit: Agile Führung braucht Haltung, Klarheit und Gestaltungsspielraum

Agile Leadership: Neue Formen der Zusammenarbeit stellen Führung vor neue Herausforderungen

Agile Arbeitsweisen haben in den vergangenen Jahren zahlreiche Unternehmen erfasst – von Start-ups über Mittelständler bis hin zu großen Konzernen. Was zunächst in der Softwareentwicklung begann, hat sich zu einem umfassenden Ansatz für Organisationen in allen Branchen und Größen entwickelt. Unternehmen, die Zusammenarbeit neu denken, setzen einen radikalen Fokus auf den Mehrwert für Kunden sowie auch Stakeholdern und passen dafür Strukturen sowie Steuerungsmechanismen an eine zunehmend dynamischere Umwelt an.

Ziel dieser Veränderungen ist es, echte Selbstorganisation im eigenen Unternehmen zu fördern. Hierfür benötigen die einzelnen Teams auf der einen Seite Freiraum, um Verantwortung übernehmen zu können. Auf der anderen Seite benötigen Sie Leitplanken, um gemeinsam mit anderen Teams und Bereichen auf die gleichen Ziele hinzuarbeiten. Agile Vorgehensmodelle helfen Organisationen dabei, einen passenden Arbeitsmodus zu finden und diesen mit Hilfe Agile Coaches auf den eigenen Kontext anzupassen. In solchen Vorgehensmodellen sind oftmals auch Rollenträger ausführlich beschrieben. Vor allem die Rollen Agile Coach und Product Owner finden sich in diversen agilen Ansätzen wieder. Was man hingegen nicht so häufig findet, ist die Beschreibung einer Agile-Leader-Rolle. Wenn es um Führungskräfte geht, halten sich die meisten agilen Vorgehensmodelle sehr bedeckt. Dabei sind gerade diese Rollenträger*innen von umfassenden Veränderungen betroffen. Zugleich steuern sie einen maßgeblichen Beitrag zum Erfolg agiler Zusammenarbeit bei.

Wer als Führungskraft in agilen Kontexten wirksam bleiben will, muss bereit sein, das eigene Führungsverhalten aktiv zu reflektieren. Dabei werden traditionelle Führungsparadigmen hinterfragt und durch neue Kompetenzen und Haltungen ersetzt. Die Rolle der Führung wird weniger durch Entscheidungen, Planung und Kontrolle geprägt als durch Befähigung, Vertrauen und Klarheit.

Entgegen einem gängigen Vorurteil bedeutet Agile Leadership nicht weniger, sondern anders zu führen. Agil handelnde Führungskräfte sollen Menschen und Teams dabei unterstützen, ihre Selbstverantwortung zu stärken, gute Rahmenbedingungen für Zusammenarbeit zu schaffen und Orientierung durch klare Leitplanken und Ziele zu geben.

Die nachfolgenden 12 Aspekte zeigen zentrale Veränderungen für den Führungsalltag in agilen Kontexten. Diese Aspekte gliedern sich in drei Ebenen:

- Agile Selbstführung: Die eigene Haltung

- Agile Teamführung: Zusammenarbeit mit dem Team

- Agile Unternehmensführung: Weiterentwicklung der Organisation

Entwickeln Sie Ihr High Performing Team

Lernen Sie in 12 Online-Modulen, ein High Performing Team aufzubauen und zu führen – in Ihrem eigenen Tempo dank On-Demand-Videos und kurzen Lerneinheiten.

Zum TrainingAgile Selbstführung: Die eigene Haltung

Anders als man vielleicht denkt, geht es bei Führung im agilen Kontext in erster Linie nicht um Strukturen und Kompetenzen, sondern um einen sehr bewussten Umgang miteinander und einen sehr klaren Fokus darauf, die Profiteure der eigenen Arbeit zu verstehen. Dies gilt für das eigene Team und noch viel mehr für das eigene Verhalten.

Einer der zentralen Faktoren ist daher die Fähigkeit zur Reflexion. Zum einen, um zu verstehen, welche agilen Aspekte wirklich wertvoll für den eigenen Kontext sind. Zum anderen, um zu verstehen, welche Wirkung man tatsächlich erzielen kann. Als Führungskraft in agilen Kontexten bedeutet dies, dass man zunächst verstehen muss, wo und auf wen man wirklich Einfluss nehmen kann und dann die eigenen Handlungen auf diese Zielgruppe anzupassen.

Agile Teamführung: Zusammenarbeit mit dem Team

Auf der zweiten Ebene geht es um die Frage, wie man mit einem agilen Führungsverständnis die Leistungsfähigkeit im Team Schritt für Schritt weiterentwickeln kann. Denn Selbstorganisation ist nicht das Ziel, sondern der Weg. Es braucht abgestimmte Ziele, klare Strukturen und konkrete Vereinbarungen, damit Teams die Verantwortung für die eigene Arbeit übernehmen können.

Typische Herausforderungen wie zum Beispiel nicht voneinander abgegrenzte Verantwortlichkeiten, langsame Entscheidungsprozesse oder aufgestaute Konflikte sind selten Ausdruck mangelnder Motivation. Häufig fehlen schlicht die passenden Werkzeuge oder gemeinsamen Lösungswege, um im Team die richtigen Antworten zu finden. Genau hier kann Führung wirksam werden. Allerdings nicht durch Anweisungen, sondern durch eine gezielte Förderung Einzelner und des Teams, Verantwortung für den Beitrag der eigenen Arbeit zu übernehmen.

Die Art und Weise, wie Führungskräfte ihre Teams auf ihrem Weg zur Eigenverantwortung begleiten, ändert sich. Es geht darum, passende Rahmenbedingungen zu schaffen, Entscheidungsfähigkeit zu fördern, Kommunikation zu stärken und den souveränen Umgang mit Konflikten aktiv zu gestalten. Immer mit dem Ziel, die Zusammenarbeit nicht zu steuern, sondern gemeinsames Lernen zu ermöglichen.

Agile Unternehmensführung: Weiterentwicklung der Organisation

In vielen Organisationen wird Veränderung vor allem strukturell gedacht. Teamzusammensetzungen werden angepasst, Rollen neu definiert und Zusammenarbeit an Schnittstellen wird anders organisiert. Doch genau dieser Fokus auf das „harte“ System ist einer der häufigsten Gründe, warum Transformationen scheitern. Studien zeigen: Nachhaltiger Wandel gelingt nur dann, wenn neben den Strukturen vor allem die Menschen und die Kultur im Mittelpunkt stehen. Denn am Ende sind es nicht Prozesse, die Veränderungen tragen, sondern die Menschen, die sie leben. Und ihr Verhalten wird maßgeblich von der gelebten Kultur geprägt.

Führung auf Organisationsebene bedeutet, diese Kultur und ihre Muster bewusst und sichtbar zu machen. Es geht um eine ehrliche Auseinandersetzung mit dem, was tatsächlich im Alltag gelebt wird. Wie geht man mit Fehlern um? Wer darf Entscheidungen hinterfragen? Welche Rituale prägen unseren Alltag und was sagen sie über unsere Werte aus?

Gleichzeitig braucht es für agile Arbeitsweisen klare Orientierung. Damit Teams eigenverantwortlich arbeiten können, müssen sie wissen, wohin sich das Unternehmen oder der eigene Bereich entwickeln. Erst wenn die strategischen Prioritäten klar sind, lassen sich daraus sinnvolle Ziele und Entscheidungen im eigenen Team ableiten. Darüber hinaus muss in der Organisation ein gemeinsames Verständnis darüber herrschen, was Erfolg ist und wie dieser gemessen werden kann. Erst wenn hierüber ein gemeinsames Verständnis herrscht, kann die strategische Ausrichtung auf operativer Ebene umgesetzt werden.

Entwickeln Sie Ihr High Performing Team

Lernen Sie in 12 Online-Modulen, ein High Performing Team aufzubauen und zu führen – in Ihrem eigenen Tempo dank On-Demand-Videos und kurzen Lerneinheiten.

Zum TrainingAgile Leadership: Vom Verstehen zum Handeln mit 12 konkreten Perspektivwechseln

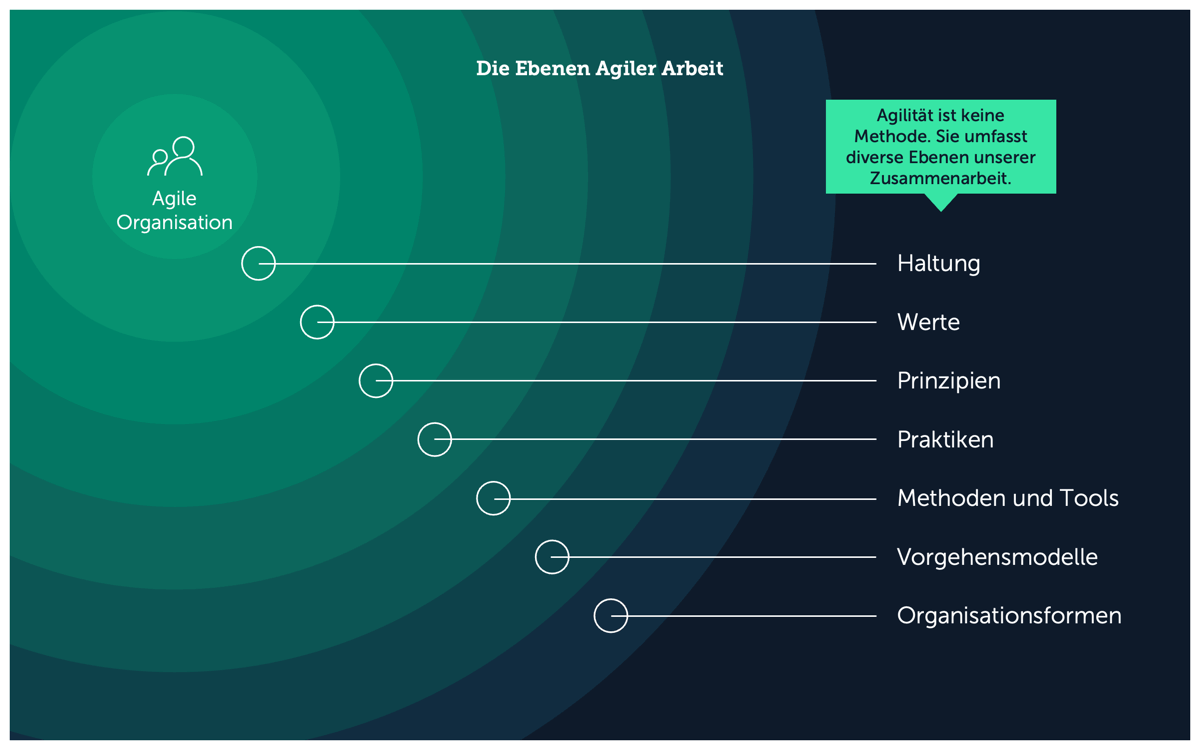

Die drei beschriebenen Ebenen zeigen: Agile Führung ist vielschichtig. Sie beginnt bei der eigenen Haltung, entfaltet sich in der Teamarbeit und wird durch die Kultur und strategische Ausrichtung einer Organisation geprägt. Diese Ebenen lassen sich nicht isoliert betrachten, sondern beeinflussen sich wechselseitig.

Und dennoch lassen sich aus dieser Komplexität ganz konkrete Veränderungen für Führungskräfte und ihren Alltag ableiten. Veränderungen, die dabei helfen, neue Rollen zu gestalten, Verantwortung anders zu denken und den eigenen Beitrag zur Zusammenarbeit besser zu verstehen.

Die folgenden zwölf Aspekte zeigen exemplarisch, wie sich Führung im agilen Kontext ganz praktisch verändert – auf individueller, zwischenmenschlicher und organisationaler Ebene. Sie laden zur Reflexion ein und geben Impulse, wie Führung heute wirksam, unterstützend und zukunftsfähig gestaltet werden kann.

1. Mehr bewusste Haltung als funktionierende Methode

Agilität wird im Arbeitskontext oft mit Methoden wie Scrum, Kanban oder SAFe gleichgesetzt. Das ist zwar einfach in der Kommunikation und lässt sich gut verkaufen, greift jedoch viel zu kurz. Denn eins ist klar: Der Mehrwert agiler Führung entsteht nicht durch das Ausrollen neuer Methoden, sondern durch einen veränderten Blick auf Zusammenarbeit, Verantwortung und Lernen.

Agilität bedeutet, aktiv auf Veränderung reagieren zu können, in Unsicherheit handlungsfähig zu bleiben und die Perspektive der Kund*innen konsequent in die Arbeit einzubeziehen.

Agile Führung bedeutet, die Zusammenarbeit auf Team- und Organisationsebene kontextsensibel zu gestalten. Im Kern heißt das, den Kontext zu verstehen und daraus abzuleiten, wie Zusammenarbeit sinnvoll strukturiert wird. Ein hilfreiches Modell dafür ist die Stacey-Matrix, die Aufgaben in einfache, komplizierte, komplexe und chaotische Situationen einteilt. Je höher die Unsicherheit bezüglich Anforderungen oder Lösungswegen, desto stärker bietet sich ein agiles Vorgehen an. So hilft die Matrix Führungskräften ganz konkret zu entscheiden, welche Aspekte agilen Arbeitens wirklich Mehrwert bieten.

Zugleich hilft ein Verständnis der agilen Werte – Kundenorientierung, Wirksamkeit, Anpassungsfähigkeit und Verbundenheit – dabei, das eigene Führungsverhalten neu auszurichten. Wer sein eigenes Führungsverhalten an diesen Werten ausrichtet, handelt bereits sehr viel agiler als Teams, die Scrum als rein methodischen Ansatz einführen.

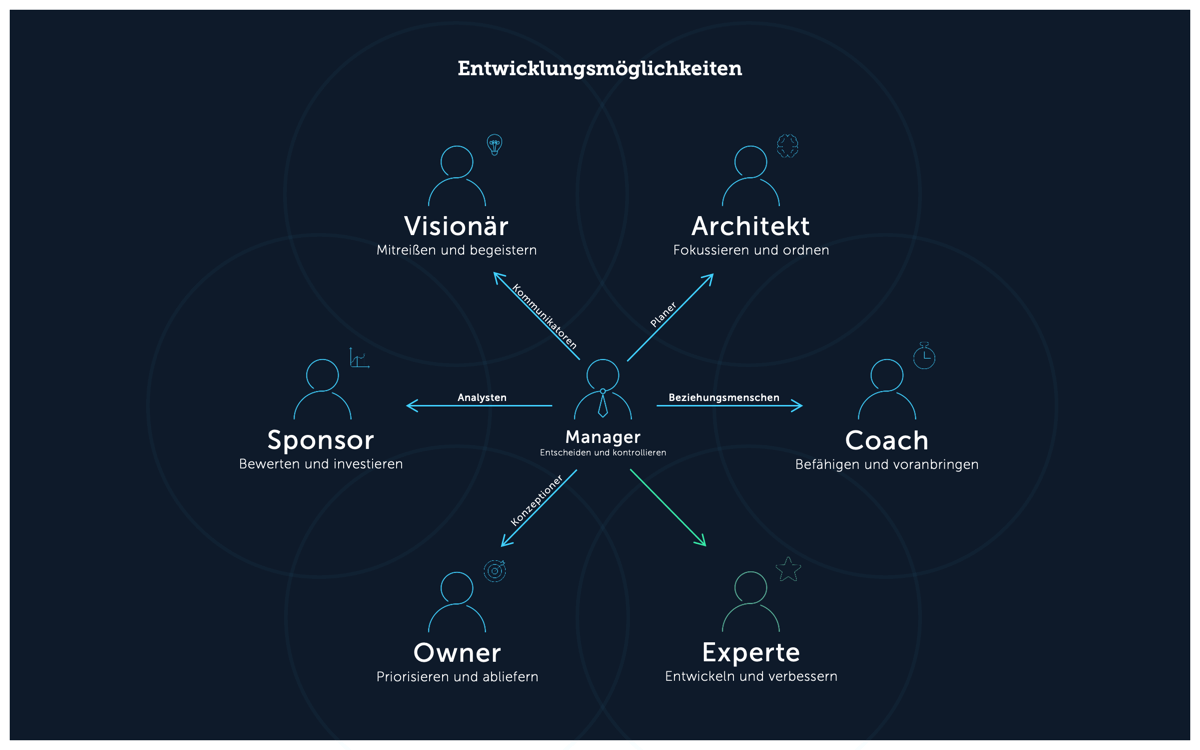

2. Mehr gemeinsame Orientierung als individueller Einfluss

Führung in agilen Kontexten stellt gewohnte Muster infrage. In klassischen Managementsystemen wird Führungsarbeit häufig durch zielorientierte Steuerung, formale Entscheidungsbefugnisse und klar definierte Prozessverantwortung charakterisiert. All dies sind auch in agilen Kontexten weiterhin sehr relevante Elemente für eine zielgerichtete Zusammenarbeit. Sie sind jedoch anders verteilt. Entscheidungen werden nicht mehr an hierarchisch organisierte Stellen oder Positionen geknüpft. Stattdessen sollen sie von Personen getroffen werden, bei denen die operative Kompetenz dazu am größten ist. Dadurch werden Teams und Organisationen sehr viel flexibler in ihrer Arbeitsgestaltung und können auf individuelle Anforderungen in dynamischen Märkten reagieren. Die Folge: Die Rolle der Führungskraft verändert sich grundlegend. Sie wird vielfältiger, strategischer und dadurch anspruchsvoller.

Führung wird also nicht überflüssig. Agile Teams brauchen Agile Leadership. Sie gibt mehr Inspiration als Lösungen, mehr Orientierung als Entscheidungen, stellt die Unterstützung im Alltag in den Fokus und ermöglicht so die Weiterentwicklung der einzelnen Expert*innen.

Diese neue Form der Führung erfordert ein bewusstes Loslassen von Macht. Und das fällt vielen erfahrenen Führungskräften nicht leicht, denn es bedeutet auch, die eigene Wirksamkeit neu zu definieren: nicht mehr über Entscheidungen, sondern über die Qualität der Zusammenarbeit.

In der Praxis bedeutet das: Statt Aufgaben inhaltlich vorzugeben, gilt es Rahmenbedingungen zu schaffen, in denen die Teammitglieder gute Entscheidungen treffen können. Die Führungskraft wird Coach, Moderatorin, strategischer Impulsgeber oder Feedbackgeber*in – je nach Kontext und Teamdynamik. Um den konkreten Bedarf zu ermitteln, hilft es gemeinsam mit dem Team das Tool Moving Motivators zu nutzen. Dabei ermittelt jedes Teammitglied spielerisch die individuellen Antreiber und tauscht sich anschließend mit dem Team aus. So wächst zum einen das persönliche Verständnis füreinander, zum anderen werden individuelle Interessen und Kompetenzen sichtbar.

3. Mehr erforschendes Zuhören als inhaltliches Antworten

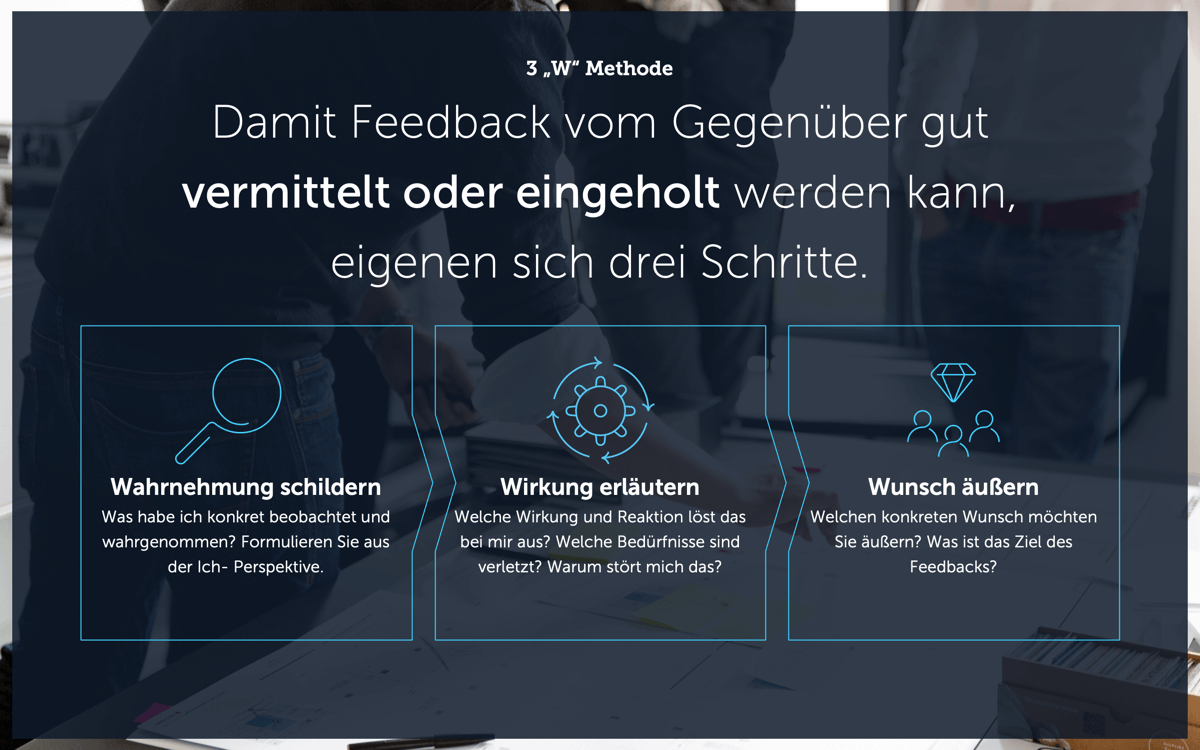

Eine unterstützende Feedbackkultur ist ein zentraler Hebel für erfolgreiche Zusammenarbeit in agilen Organisationen. Für Führungskräfte bedeutet dies, voranzugehen und aktiv Rückmeldung sowohl zu der eigenen Leistung als auch zu dem eigenen Verhalten einzufordern. Wirksames Feedback braucht allerdings mehr als ein Format. Es erfordert eine Kultur des Zuhörens, der Offenheit und der gemeinsamen Lernbereitschaft.

Zitat: „Die meisten Menschen hören nicht zu, um zu verstehen, sondern um zu antworten.”

Ein Schlüssel dafür ist ein bewusstes Verständnis von Kommunikation: Wirkliches Zuhören, interessiertes Nachfragen und gemeinsame Reflexion gewinnen an Bedeutung. Modelle wie die „Vier Seiten einer Nachricht“ oder das Prinzip des aktiven Zuhörens helfen dabei, Missverständnisse zu vermeiden und aus den Gesprächen wirkungsvolle Impulse für die jeweilige Entwicklung abzuleiten. Auch dann, wenn es inhaltliche Kritik an der eigenen Arbeit ist.

Um eine nachhaltige Entwicklung zu fördern, hilft die bewusste Reflexion. Zum einen für sich selbst als Führungskraft in der eigenen Rolle, zum anderen in Gesprächen mit dem eigenen Team. Der Fokus verschiebt sich dahin, Teammitgliedern durch den bewussten Einsatz verschiedener Fragetechniken neue Perspektiven zu eröffnen und sie bei der Suche nach Antworten zu unterstützen und ihnen diese nicht vorzusetzen.

4. Mehr fokussierte Dialoge als pauschales Feedback

Führungskräfte in agilen Kontexten stehen häufig vor einem Dilemma: Einerseits sollen sie Klarheit schaffen, Erwartungen formulieren und Verantwortung einfordern. Andererseits erleben sie, dass zu direkte Ansprache manchmal als Vorgabe interpretiert wird und zu Rückzug, blindem Gehorsam oder sogar Widerstand führt. Besonders in selbstorganisierten Teams wird Kommunikation schnell zum Balanceakt zwischen Klarheit und Offenheit.

Genau hier werden Ansätze wie die gewaltfreie Kommunikation zu einem entscheidenden Führungsinstrument. Nicht im Sinne von weichgespülter Sprache, sondern als Fähigkeit, Klarheit mit Empathie zu verbinden. Wer auf Augenhöhe führen will, braucht eine Gesprächsführung, die Beziehung stärkt und gleichzeitig Orientierung gibt. Es geht vor allem darum, Bedürfnisse klar zu identifizieren und zu kommunizieren. Sowohl die eigenen als auch die der Kunden.

Darüber hinaus bietet die gewaltfreie Kommunikation eine hilfreiche Struktur, um auch schwierige Themen offen und konstruktiv anzusprechen. Gleichzeitig geht es um eine andere Haltung beim Zuhören. Die bewusste Trennung von Beobachtung und Bewertung wird zum Schlüssel für funktionierende Reflexion und Entwicklung. Dies gelingt, indem man für ein besseres Verständnis nachfragt, noch bevor man das Gehörte interpretiert. So fördert man das gegenseitige Vertrauen zwischen den beiden Feedback-Partner*innen.

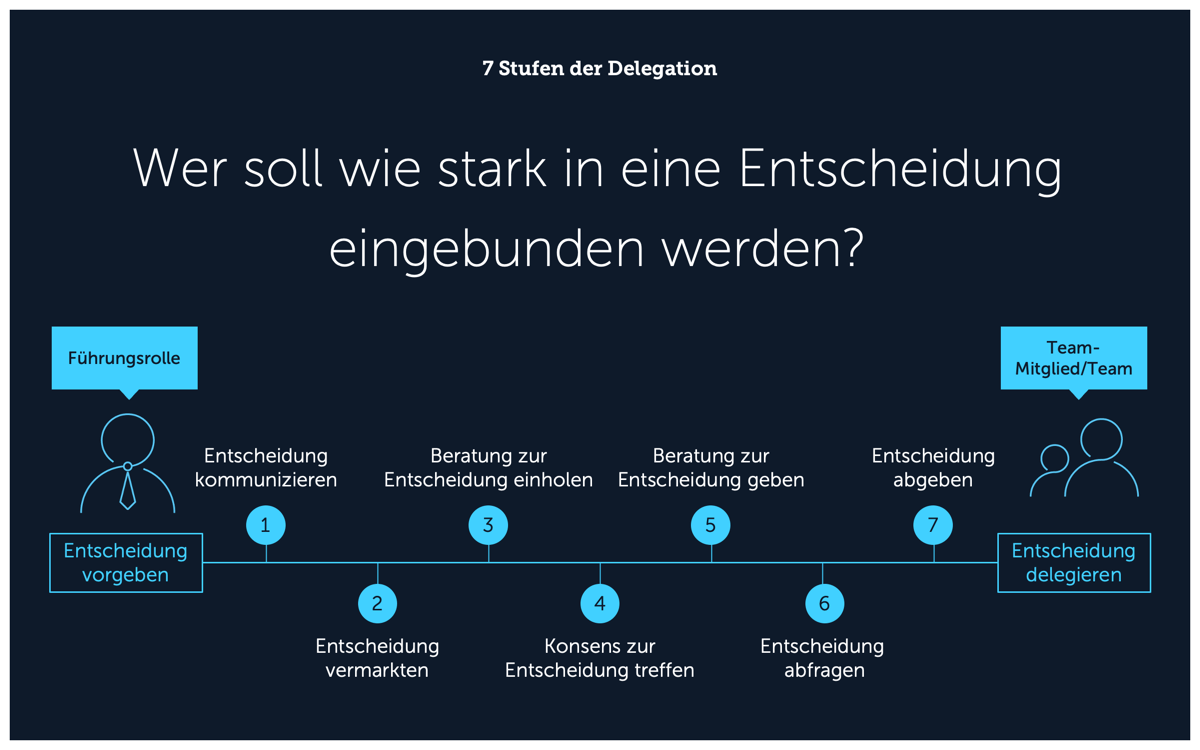

5. Mehr abgestimmte Entscheidungsfähigkeit als hierarchiegebundene Abhängigkeit

Wie schon beschrieben werden Teams durch agile Arbeitsweisen schrittweise in die Lage versetzt, mehr Verantwortung und damit umfassendere Entscheidungsmandate zu übernehmen. Damit verändert sich der Schwerpunkt in der Führungsarbeit auf eine strategischere Ebene. Sie definieren Zweck, Anforderungen und Rahmenbedingungen, während das Team die Verantwortung für die Umsetzung übernimmt. Dabei erleben Führungskräfte häufig, dass Teams diese Verantwortung in der Praxis nicht vollständig übernehmen. Entscheidungen werden gar nicht erst angestoßen, vertagt oder an die Führungskraft zurückgespielt. Statt eigenverantwortlicher Steuerung entstehen Abhängigkeiten, die weder dem Team noch der Führungskraft gerecht werden.

Ein häufiger Grund dafür ist, dass Entscheidungsfähigkeit kein Selbstläufer ist. Teams müssen oft erst lernen, wie sie gemeinsam zu Entscheidungen kommen. Dazu gehört nicht nur das Wissen über Entscheidungsformate, sondern auch die Klarheit darüber, wer überhaupt entscheiden darf, worüber entschieden werden soll und auf welcher Grundlage das geschieht.

In dieser Situation ist Delegation Poker meist eine hilfreiche Methode. Sie unterstützt Teams und Führungskräfte dabei, Transparenz über Entscheidungsräume zu schaffen und Verantwortung schrittweise zu übergeben. Dabei geht es nicht darum, Führung abzuschaffen, sondern um eine bewusste Verteilung von Verantwortung entlang der vorhandenen Kompetenzen vorzunehmen.

6. Mehr bewusste Teamentwicklung als funktionsorientierte Prozessoptimierung

Wenn die Zusammensetzung oder der Aufgabenschwerpunkt eines Teams sich verändert, gerät die Zusammenarbeit häufig ins Stocken. Plötzlich funktionieren Absprachen nicht wie vorher, die gelieferte Qualität sinkt deutlich oder die Stimmung im Team verschlechtert sich spürbar. All dies, obwohl es klare und funktionierende Prozesse und Strukturen im Team gab.

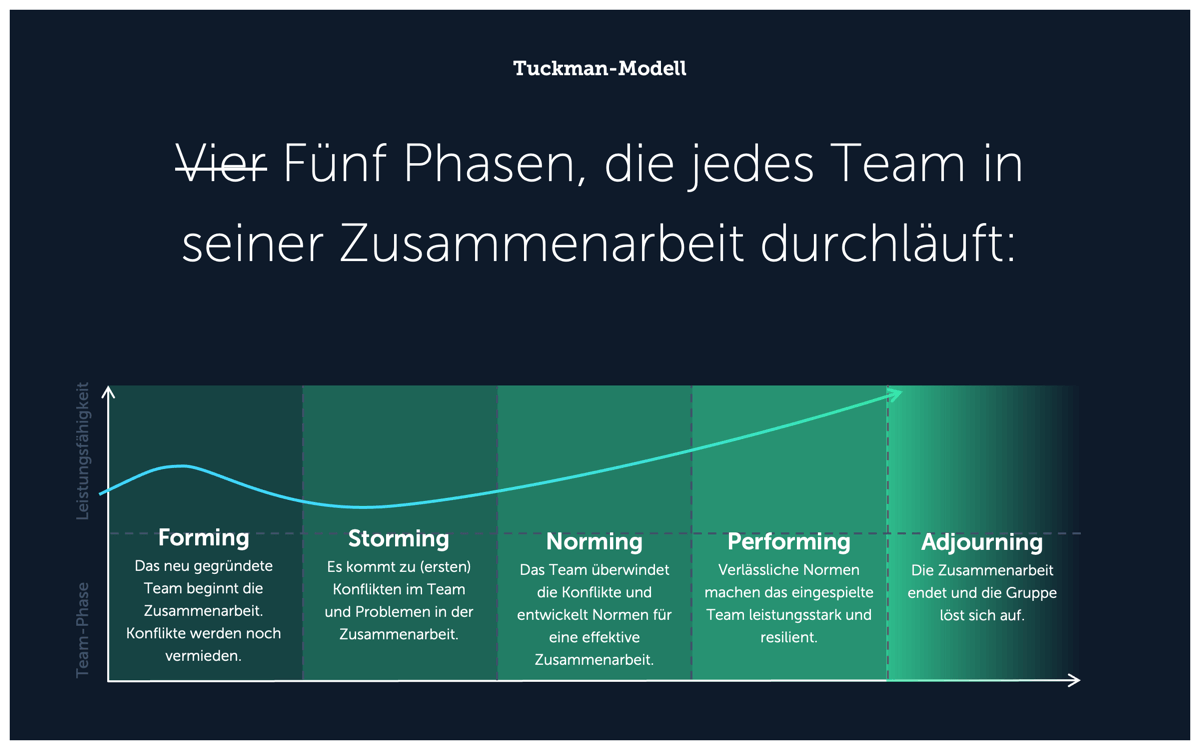

Klar ist, jede Veränderung hat Auswirkungen auf ein Team. Nicht ganz so bekannt ist, dass Teams in ihrer Entwicklung unterschiedliche Phasen durchlaufen. Wichtig dabei ist es zu verstehen, dass jede Veränderung sich auf das Team auswirkt und dieses dadurch wieder in eine frühere Entwicklungsphase zurückspringen kann.

Diese Phasen sind zum Beispiel im Tuckman-Modell beschrieben. Es unterscheidet fünf typische Entwicklungsstufen, vom ersten Zusammenkommen über eher stürmische Reibungen und die Abstimmung gemeinsamer Prinzipien der Zusammenarbeit bis hin zu echter Leistungsfähigkeit und der bewussten Auflösung von Teams. Jede dieser Phasen bringt eigene Herausforderungen mit sich. In frühen Phasen brauchen Teams vor allem Struktur und Rollenklärung. Später rücken Vertrauen, Verlässlichkeit und kontinuierliche Verbesserung in den Fokus.

Führung bedeutet in diesem Zusammenhang, diese Entwicklung zu verstehen und bewusst zu begleiten. Man braucht ein gutes Gespür dafür, ob das Team für den nächsten Schritt Orientierung, Impulse oder Reflexion braucht. Formate wie Retrospektiven oder regelmäßige Check-ins helfen dabei, gemeinsame Arbeitsweisen zu entwickeln und frühzeitig Spannungen sichtbar zu machen.

7. Mehr gemeinsames Verständnis als dokumentierte Informationen

In vielen Organisationen erschwert mangelnde Transparenz die Zusammenarbeit. Informationen kommen zu spät, sind unvollständig oder erreichen nur bestimmte Personen. Führungskräfte sehen sich dann häufig in der Rolle von Vermittlerinnen, die permanent Fragen beantworten, Statusberichte einholen oder Informationen weitergeben. Teilweise nutzen auch heute noch Führungskräfte das veraltete Mantra „Wissen ist Macht”. Das ist nicht nur ineffizient, sondern führt auch zu Abhängigkeiten, die die Verantwortungsübernahme und Entscheidungsfähigkeit in Teams behindern.

Agile Leadership fördert einen bewussten Umgang mit Information. Transparenz entsteht nicht automatisch dadurch, dass Informationen in gemeinsamen Teams-Kanälen abgelegt oder per E-Mail versendet werden. Denn nur weil Inhalte bereitgestellt sind, heißt das noch nicht, dass sie verstanden, richtig eingeordnet und im Handeln berücksichtigt werden. Genau hier kommt Führung ins Spiel. Neben der reinen Weitergabe von Informationen filtern agile Führungskräfte die unterschiedlichen Quellen und Inhalte gezielt nach Relevanz für das Team. Darüber hinaus schaffen sie Zeiträume für anlassbezogene Dialoge mit dem Team. Durch diesen Austausch fördern Sie ein gemeinsames Verständnis dafür, wie neue Formen der Zusammenarbeit sinnvoll dabei unterstützen können, die gesetzten Erwartungen zu erfüllen.

„Transparenz ist nur dann hilfreich, wenn die zur Verfügung stehenden Informationen auch gleich interpretiert werden. Nur weil ich eine Email verschicke, sollte ich nicht pauschal davon ausgehen, dass die Lesenden auch genau das verstehen, was ich meine.”

Agile Teams nutzen häufig gemeinsame Möglichkeiten, um ihre Arbeit sichtbar zu machen. Kanban-Boards sind ein gutes Beispiel hierfür. Es hilft beim Priorisieren und schafft ein gemeinsames Verständnis darüber, wer woran arbeitet. Gleichzeitig fördern Austauschformate wie Check-ins, Plannings oder Weeklys die gemeinsame Perspektive im Team. Diese Beispiele verdeutlichen die Rolle von Führung in diesem Kontext. Agile Leader versuchen, Transparenz nicht durch reine Informationsverbreitung zu erzeugen. Sie schaffen Rahmenbedingungen, in denen Transparenz durch Dialog einsteht.

8. Mehr konstruktive Spannung als professionelle Harmonie

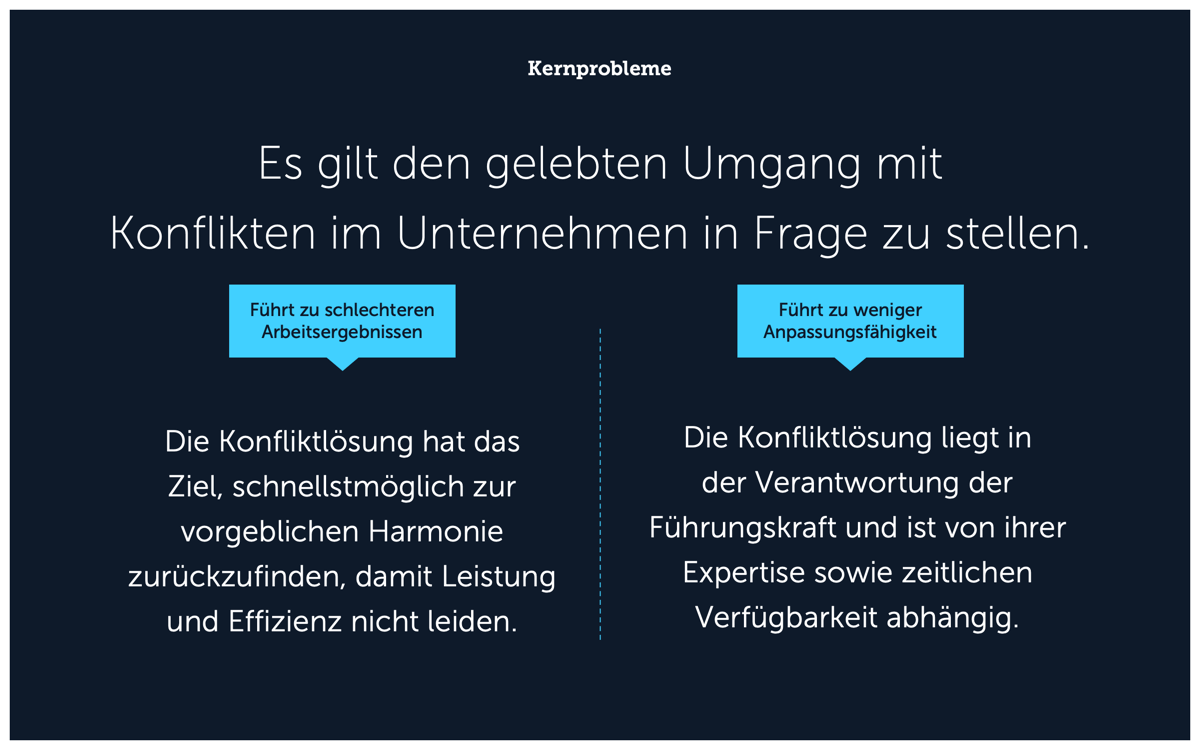

Agile Zusammenarbeit gibt den Rahmen, damit Teams mögliche Schwachstellen erkennen und gemeinsam beseitigen. Hierzu fördern verschiedene Formate und Kommunikationstechniken den tiefgehenden Austausch zu unterschiedlichen Perspektiven und Meinungen. Eine zu harmonieorientierte Kultur kann in diesem Zusammenhang ein Hindernis sein. Treffen unterschiedliche Sichtweisen, Erfahrungen und Erwartungen aufeinander, kommt es häufig zu Meinungsverschiedenheiten. Werden diese nicht aktiv besprochen, entstehen aus diesen unausgesprochene Spannungen, aus denen sich im schlimmsten Fall folgenschwere Konflikte entwickeln.

Führungskräfte in agilen Organisationen erleben dabei oft eine Gratwanderung. Einerseits möchten sie Konflikte nicht übergehen. Andererseits besteht die Sorge, dass sie durch ihr Eingreifen alte Muster reaktivieren oder Eigenverantwortung untergraben. Führungskräfte sollten Konflikte nicht vorschnell lösen, sondern einen Rahmen schaffen, in dem diese angesprochen und gemeinsam bearbeitet werden.

Führungskräfte können das Risiko einer zu harmonieorientierten Kultur mindern, indem sie frühzeitig nach Anzeichen für Spannungen suchen, gemeinsame Formate und eine gemeinsame Sprache etablieren, mit der sie die Themen in der Gruppe bearbeiten. Sie unterscheiden bewusst zwischen einem Missverständnis, einem Zielkonflikt oder einem grundsätzlichen Wertekonflikt, um das Geschehen besser einzuordnen. Durch Werkzeuge wie z.B. die Spannungsmatrix unterstützen Agile Leader ihre Teams dabei, regelmäßig innezuhalten und offen über das zu sprechen, was unausgesprochen mitläuft.

9. Mehr gelebtes Kulturverständnis als plakative Unternehmenswerte

Gelebte Kultur wird nicht durch Leitbilder definiert. Sie zeigt sich im täglichen Handeln und im Umgang der Menschen miteinander. Diese Verhaltensweisen und Muster prägen maßgeblich, wie in einem Team mit Veränderungen umgegangen wird. Wer ein neues, agiles Führungsverhalten einbringen möchte, muss zunächst verstehen, welche kulturellen Muster aktuell im eigenen Team wirksam sind.

Oft werden Kulturfragen erst dann zum Thema, wenn Konflikte entstehen oder gewünschte Veränderungen ausbleiben. Dabei lohnt sich der Blick auf die bestehenden Dynamiken gerade in Zeiten, in denen vermeintlich alles zufriedenstellend läuft. Denn Kultur wirkt im Hintergrund: Sie entscheidet darüber, wie mutig Menschen Ideen einbringen, wie offen sie mit Fehlern umgehen oder wie viel Verantwortung sie wirklich übernehmen.

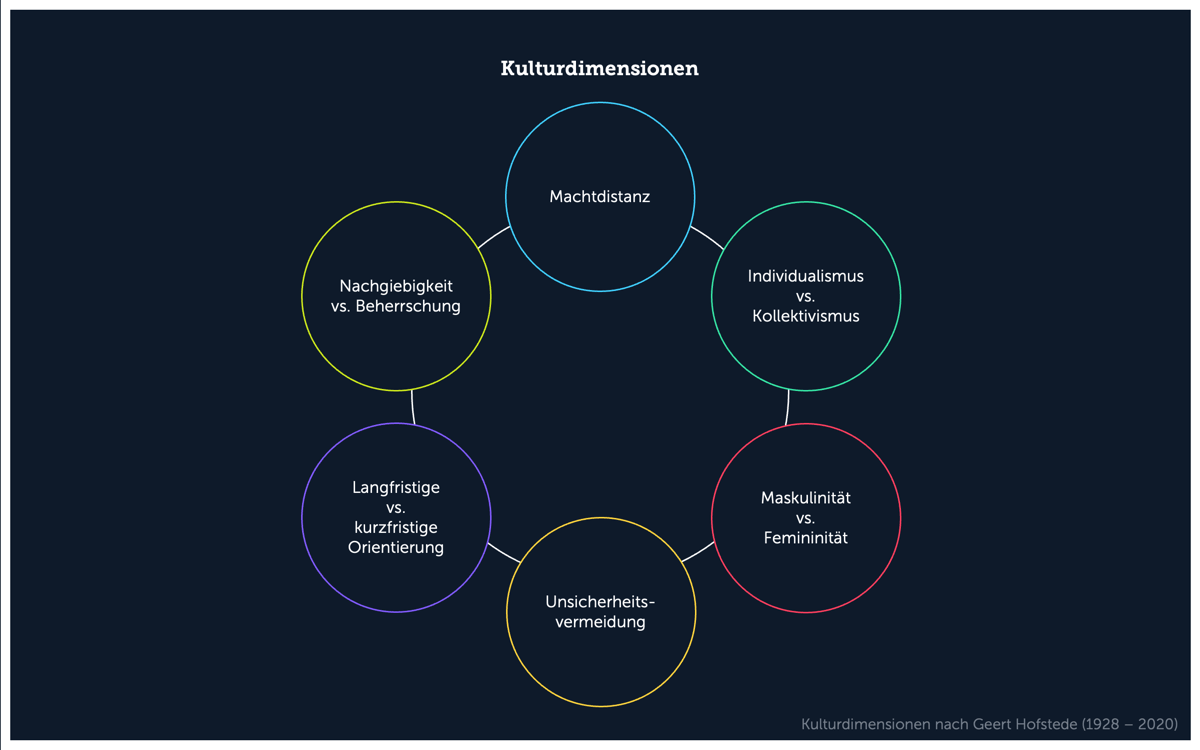

Für Führung bedeutet dies, dass sie Kultur nicht vorschreiben, sondern sichtbar machen soll. Agile Führungskräfte nutzen Modelle wie die Kulturdimensionen nach Hofstede, um implizite Muster im Team sichtbar zu machen. Indem sie den Dialog darüber fördern, was wirklich zählt, schaffen sie Klarheit und eröffnen die Chance, gemeinsam neue Impulse zu setzen. So wird Kultur nicht zur Vorgabe, sondern zum gemeinsamen Gestaltungsraum.

10. Mehr tiefgreifendes Kundenverständnis als vergangene Erfolgsrezepte

Viele Entscheidungen in Organisationen orientieren sich an internen Strukturen, politischen Interessen oder historischen Routinen. Dabei rückt die Perspektive jener Menschen oft in den Hintergrund, von denen die Arbeitsergebnisse eigentlich genutzt werden sollen. Führung im agilen Kontext bedeutet, diese Perspektive konsequent in den Fokus zu setzen. Agile Leader unterstützen Teams dabei, echte Kundenbedürfnisse zu erkennen und in den Mittelpunkt ihrer Arbeit zu stellen.

„Die größte Gefahr für den Erfolg von morgen ist der Erfolg von heute.”

Es geht nicht darum, sofort perfekte Lösungen zu entwickeln. Wichtiger ist, zuerst zu verstehen, wer von der eigenen Arbeit profitiert und welche Bedürfnisse für diese Menschen wirklich relevant sind. In vielen Organisationen fehlt heute der direkte Kontakt zwischen den Menschen, die eine Leistung erbringen, und denen, die Ergebnisse nutzen. Genau hier setzen agile Führungskräfte an: Sie schaffen Räume für echten Austausch und neue Verbindungen zur Zielgruppe des eigenen Teams.

Hilfreich sind Methoden wie der Enablement Radar oder der Circle of Influence. Sie helfen Teams, aktuelle Herausforderungen systematisch zu analysieren und den eigenen Einfluss sichtbar zu machen. So entsteht nicht nur ein klarerer Blick auf relevante Faktoren, sondern auch mehr Motivation, an den richtigen Themen zu arbeiten.

11. Mehr realer Wert als optimiertes Ergebnis

Betrachtet man heutige Organisationen und ihre Teams, beobachtet man nicht selten einen zunehmend wachsenden, operativen Druck. Ganz gleich, ob neue Konzepte, überarbeitete Funktionen oder gemeinsame Meetings – gefühlt wird jede Sekunde des Tages verplant. Doch wenn man genauer hinsieht, bleibt oft unklar, welchen konkreten Mehrwert diese Arbeit für die Nutzerinnen und Nutzer eigentlich erzeugt. Gerade in komplexen Organisationen wird Produktivität schnell mit Wertschöpfung verwechselt.

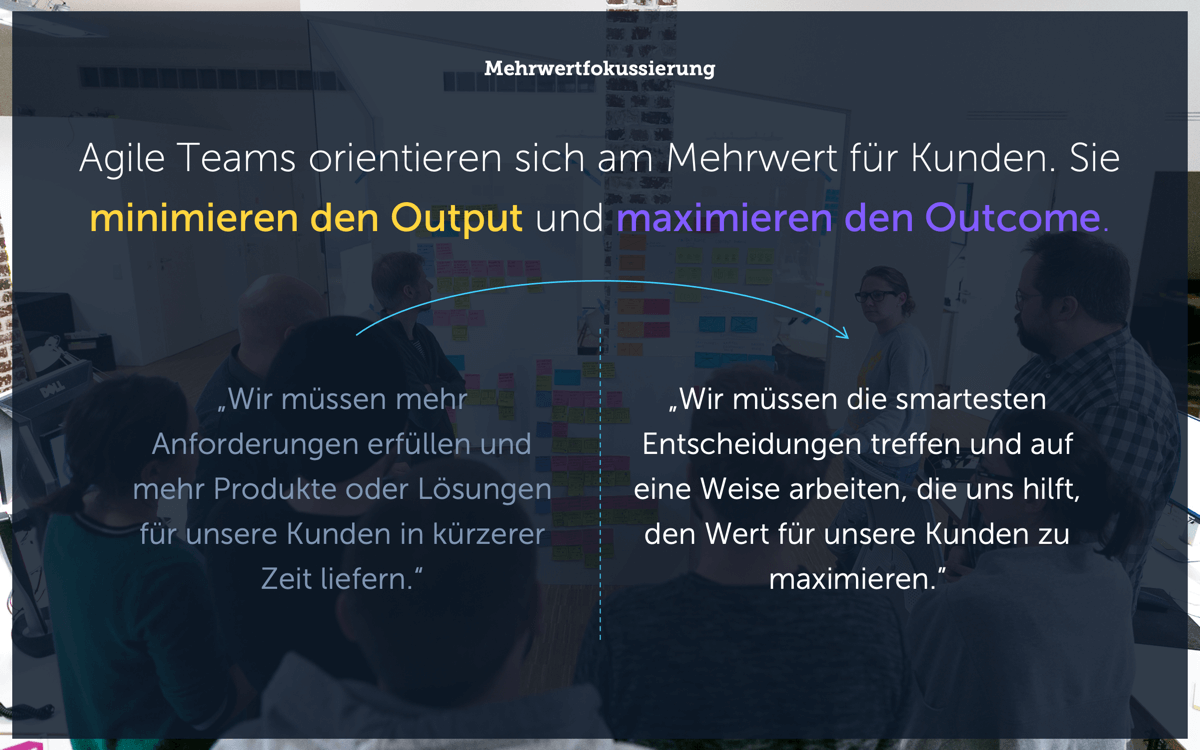

Agile Leadership bedeutet, den Blick konsequent auf diesen Mehrwert zu richten. Eine Unterscheidung zwischen Output und Outcome hilft dabei, diesen Perspektivwechsel zu ermöglichen: Während Output beschreibt, was produziert wird, geht es beim Outcome um die tatsächliche Wirkung bei der Zielgruppe. Nur weil ein Team viele Features entwickelt, heißt das nicht automatisch, dass die Nutzer*innen eine echte Verbesserung erleben.

Wenn Teams den tatsächlichen Mehrwert ihrer Arbeit aus Kundensicht verstehen, fokussieren diese sich automatisch auf den reellen Bedarf. Funktionen, Berichte oder Meetings, die keinen erkennbaren Nutzen stiften, können in der Folge bewusst reduziert oder ganz gestrichen werden. So lässt sich Verschwendung Schritt für Schritt aus dem System nehmen – nicht durch Sparmaßnahmen, sondern durch konsequenten Fokus.

12. Mehr gemeinsame Ausrichtung statt isolierte Ziele

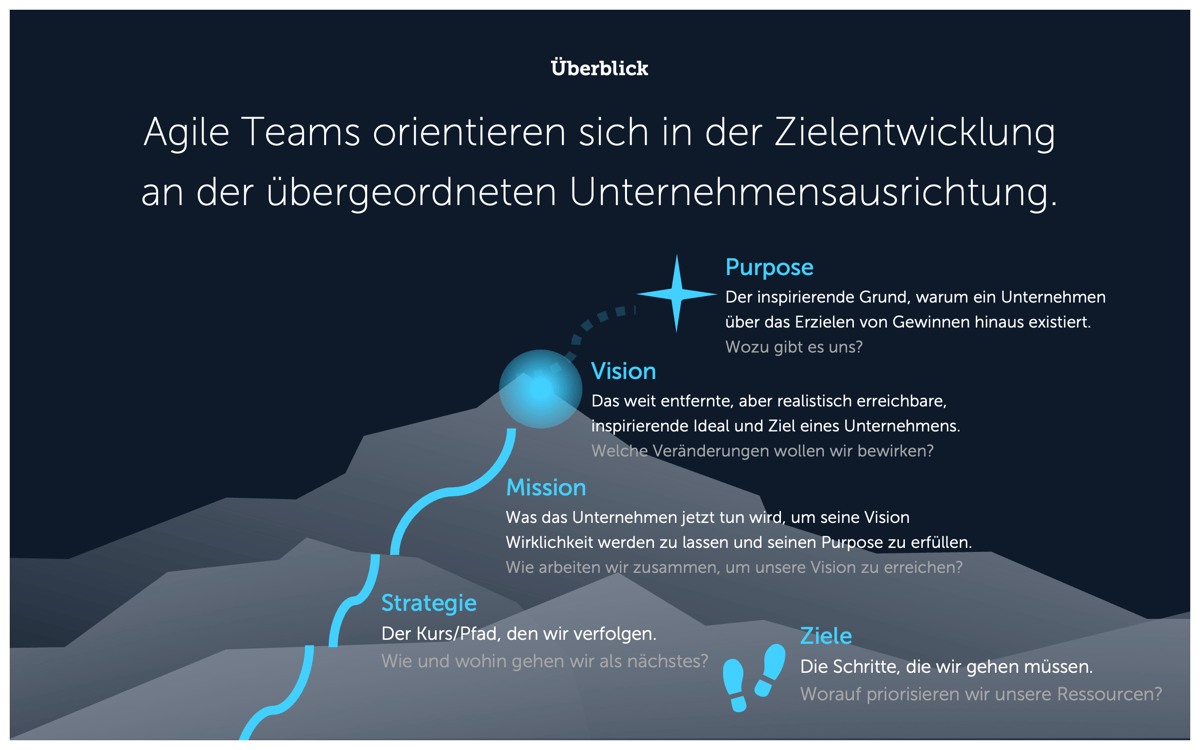

In agilen Organisationen sollen Teams eigenverantwortlich arbeiten und sich selbst Ziele auf Basis der strategischen Vorgaben ableiten. Geschieht dies nicht, besteht vor allem in dynamischen Umfeldern die Gefahr, das verschiedene Teams in unterschiedliche Richtungen arbeiten. Darüber hinaus kommt es häufig zu Ziel- oder Ressourcenkonflikten zwischen Teams aus unterschiedlichen Bereichen oder um einzelne Expert*innen.

Anders als in klassischen Managementsystemen schafft agile Führung hier echte Orientierung durch klare Leitplanken. Vision, Mission, Strategie und Ziele sind dabei keine Buzzwords, sondern konkrete Führungsinstrumente. Sie helfen, Prioritäten unternehmensweit abzustimmen und Entscheidungen nicht isoliert, sondern im Gesamtzusammenhang zu treffen.

Ein wirkungsvolles Werkzeug in diesem Zusammenhang ist das OKR-Framework. Es verbindet mehrwertorientierte Ziele mit konkret messbaren Erfolgstreibern. Dadurch schafft es einen Rahmen, in dem Eigenverantwortung und strategische Ausrichtung zusammen gedacht und umgesetzt werden. Darüber hinaus hilft es, sich unternehmensweit sehr fokussiert über den priorisierten Ressourceneinsatz abzustimmen.

Fazit: Agile Führung braucht Haltung, Klarheit und Gestaltungsspielraum

Wollen Organisationen agiler arbeiten, verändern sich die Anforderungen an Führung spürbar. Es reicht nicht aus, neue Methoden einzuführen oder Prozesse anzupassen. Wirkungsvolle agile Führung entsteht dort, wo Menschen in Führungsverantwortung bereit sind, ihre Rolle neu zu denken. In der aktiven und bewussten Reflexion der drei Ebenen der individuellen Haltung, der Teamdynamik und der organisatorischen Ausrichtung liegt der Schlüssel zu einer fokussierten Weiterentwicklung.

Die zwölf beschriebenen Veränderungen zeigen, dass dabei nicht auf Führungsarbeit verzichtet werden darf. Agile Leadership fördert eine andere Art der Wirksamkeit, um auf die Herausforderungen der dynamischen Umwelt zu antworten.

„Agile Führungskräfte brauchen die Fähigkeit, Räume zu öffnen, statt sie zu füllen, Impulse zu setzen, statt Entscheidungen vorzugeben und Orientierung zu geben, statt Kontrolle auszuüben.”

Agile Führung bedeutet, Verantwortung zu teilen, Dialog zu ermöglichen und Zusammenarbeit gezielt zu gestalten. Dafür braucht es kein perfektes System – aber den Willen, eigene Muster zu hinterfragen und gemeinsam mit anderen an echter Veränderung zu arbeiten.